前回に続き、BCの新しいAgent機能としてPayable Agentを紹介します。直訳すると買掛金エージェントです。具体的には仕入れ先からの請求書を受け取ってBCの仕入請求書をドラフト作成してくれる機能です。

1. 準備

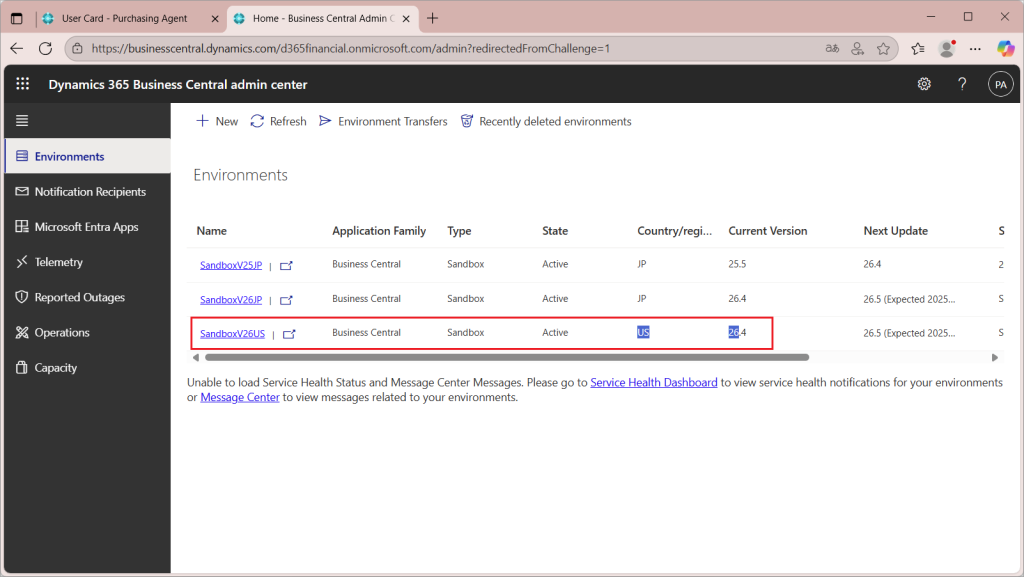

前提として、Payable Agent機能は日本リージョンで公開されていません。よって、プレビュー公開されているリージョンでEnvironmentを作る必要があります。今回はUSリージョンを作って試してみます。バージョンはv26にします。

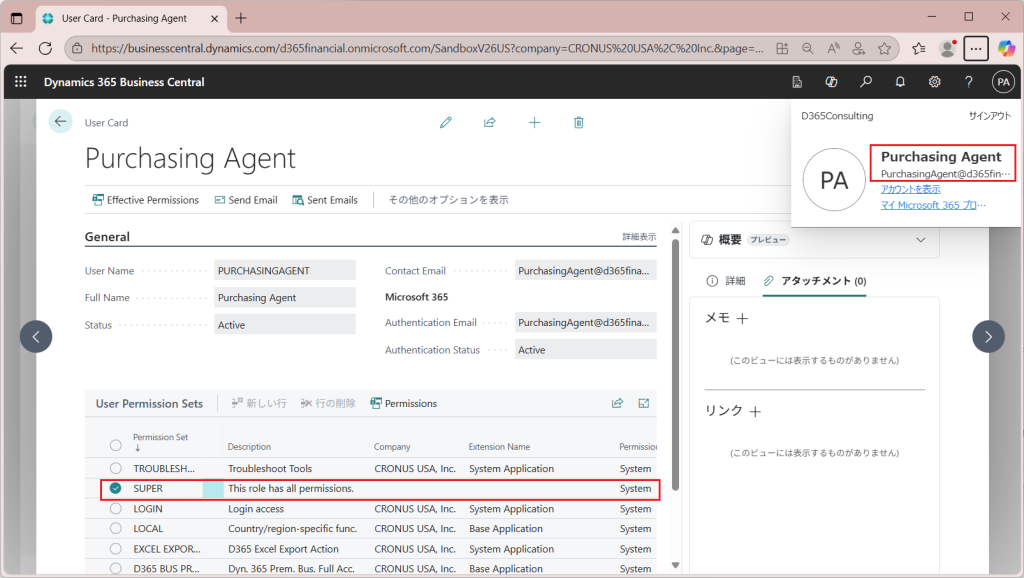

次にPayable Agent検証用に専用のユーザーIDを作ります。後で説明しますが、Payable Agent機能は設定したユーザーのメールを全部監視するため、専用のユーザーを作っておかないと全ユーザーのメールボックスが監視されるので生成AIがクレジットを大量に消費してしまいます。

Payable Agent用のユーザーにはSuper権限を付与しておきます。(Payable Agent専用の権限セットがあるようなので、実運用する場合はそちらを使うのが良いですが、今回は検証用ということで強めの権限を付与しておきます。

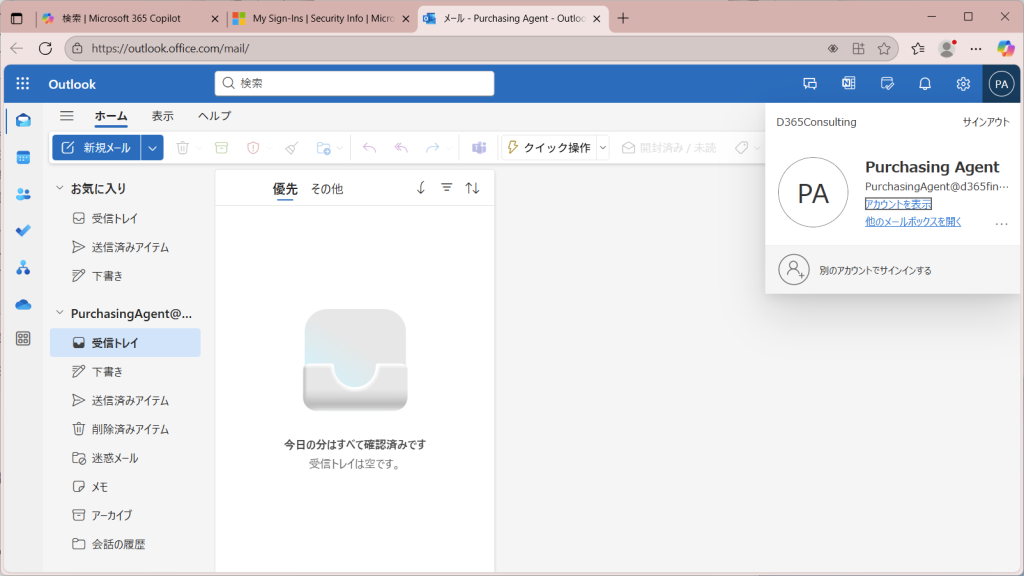

Payable Agentのメールボックスの初期状態です。メールはまだありません。

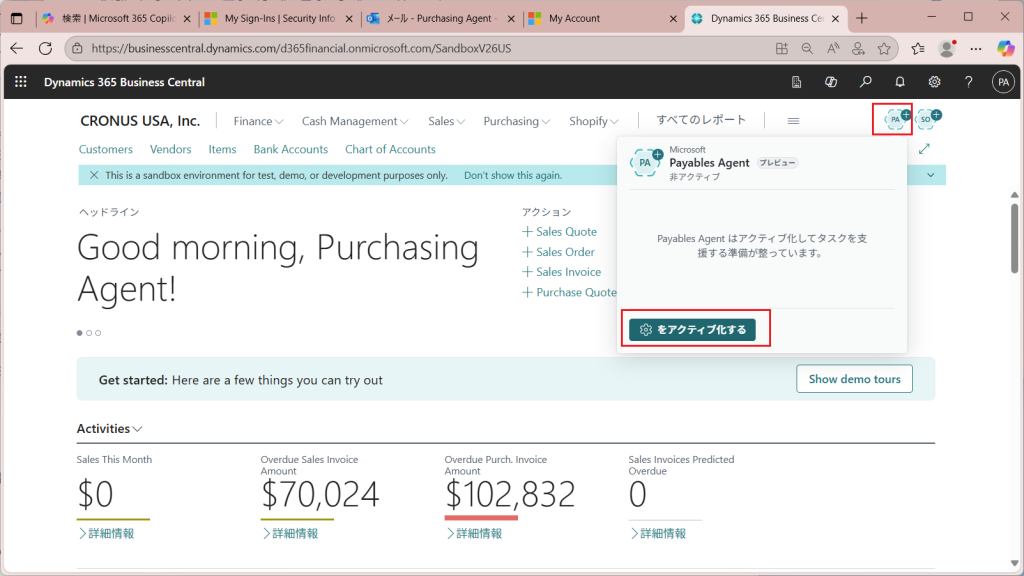

Sales Agentの時と同様、ロールセンターの右上の「PA+」アイコンをクリックし「*をアクティブ化する」をクリックします。

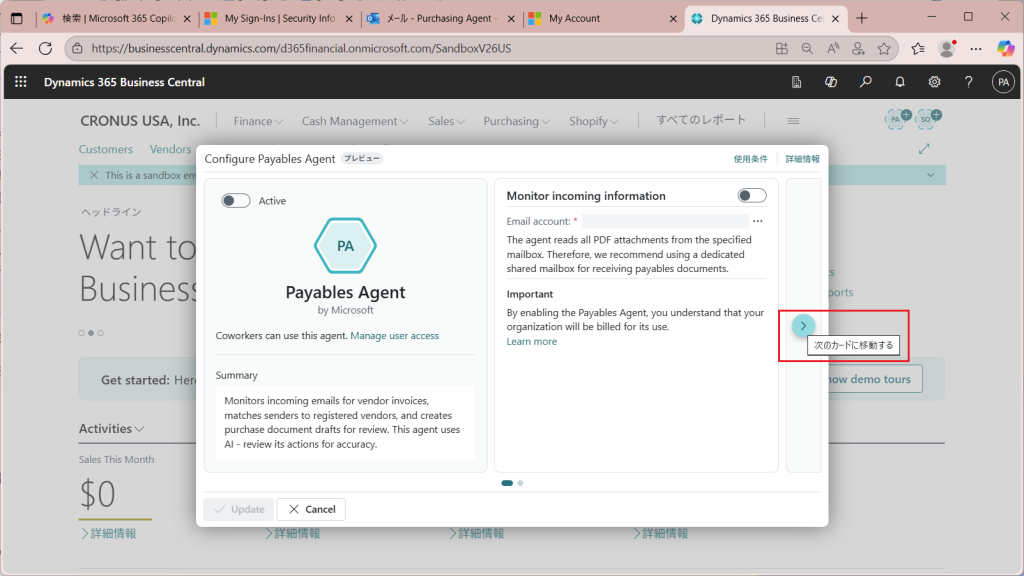

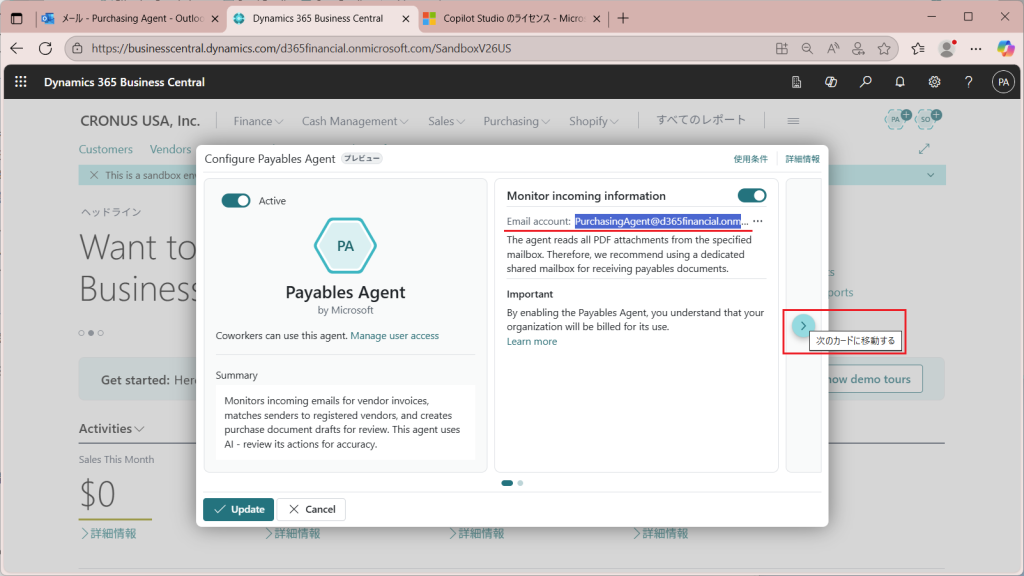

Payable Agent機能のセットアップWizard画面が開きました。「>」をクリックすると次のページに移動します。

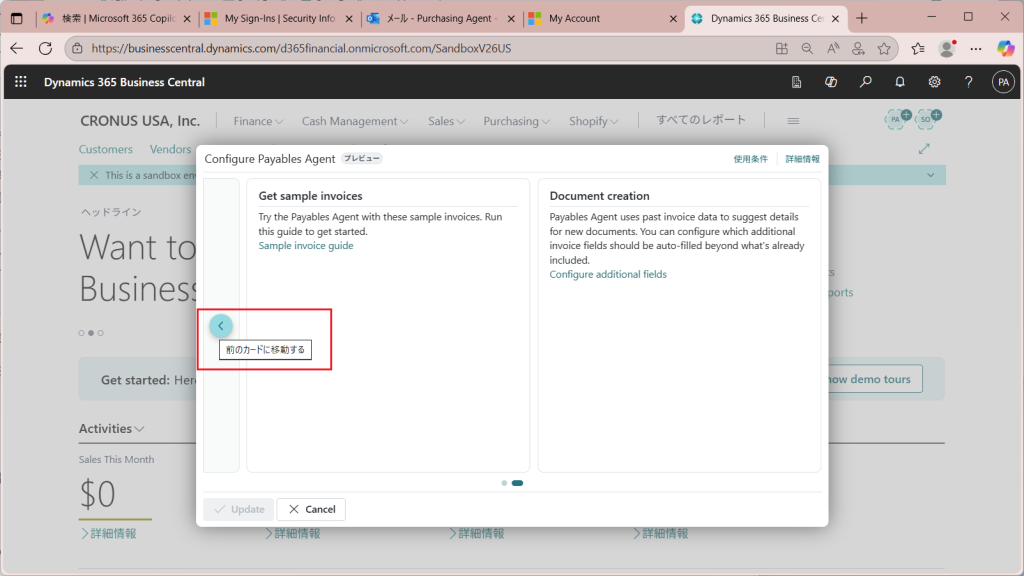

「<」をクリックすると前のページに戻れます。

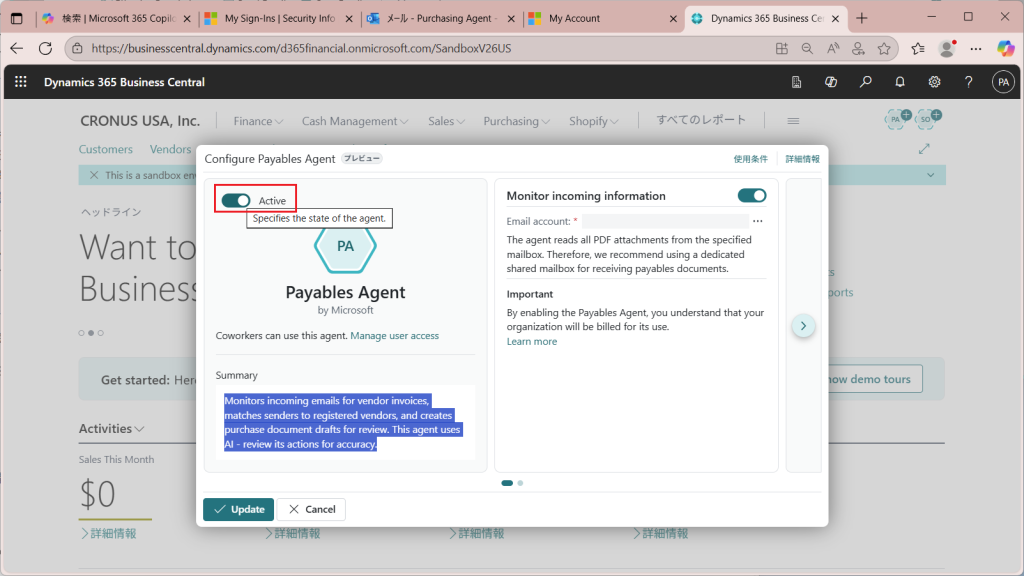

左上の「Active」をOnにします。

Summaryに説明が買いてあります。「受信メールボックスを確認し、仕入先として登録されている送信元からの請求書を検知したらレビュー用のドラフトを作成します。AgentはAIを使用するので、正確を期すためにレビューしてください。」と言ったことが書いてあります。

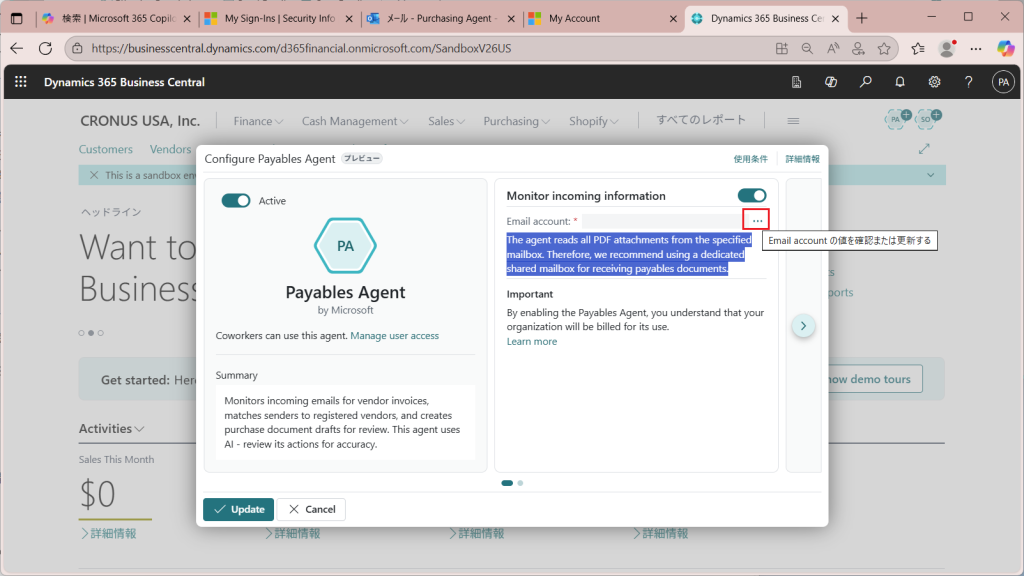

監視する対象のメールアカウントを指定します。「Payable Agentはここで指定したアカウントのメールボックスを監視し、添付のPDFファイルを読み込みます。なので、Payable Agent専用の共有めーボックスを指定することをお勧めします。」と書かれています。これは課金対策の意味を持ちます。

共有メールボックスの設定が面倒だったので、今回はPayable Agentというアカウントを使ってPayable Agentのメールボックスを監視することにしますが、本来はPayable Agentのアカウントを共有メールボックスに指定して、他のユーザーでセットアップするように想定していると思われます。

「…」ボタンをクリック。

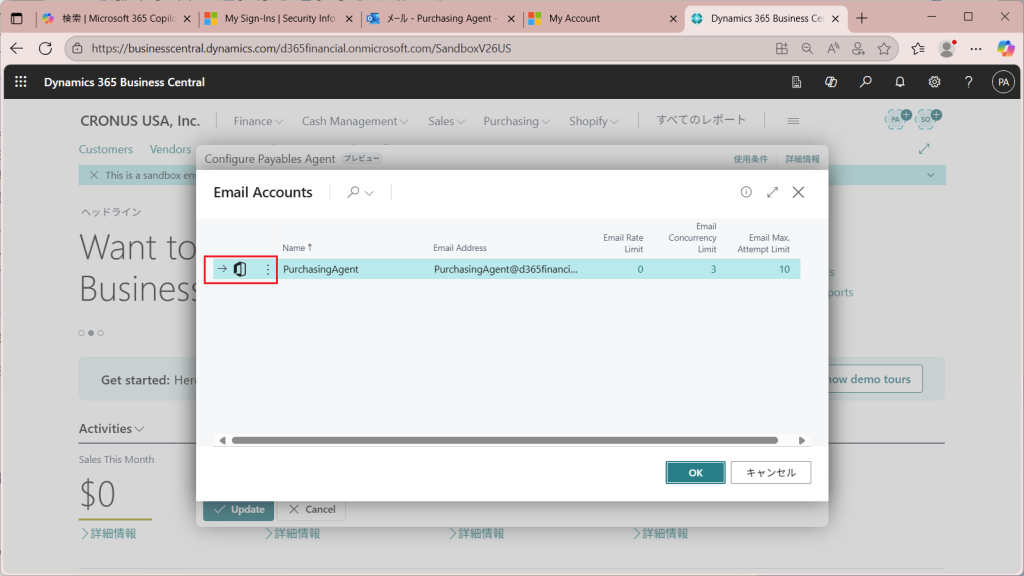

Payable Agentのアカウントを指定します。今回は選択肢が一つしか表示されていませんが、ここで注意すべきはOfficeアイコンの「M365」タイプのアカウントを選ぶことです。ここでCurent Userタイプを選ぶとメールの監視対象が広がってしまい、課金量が増えてしまうはずです。

メールアカウントが設定されたことを確認して次のページに移動。

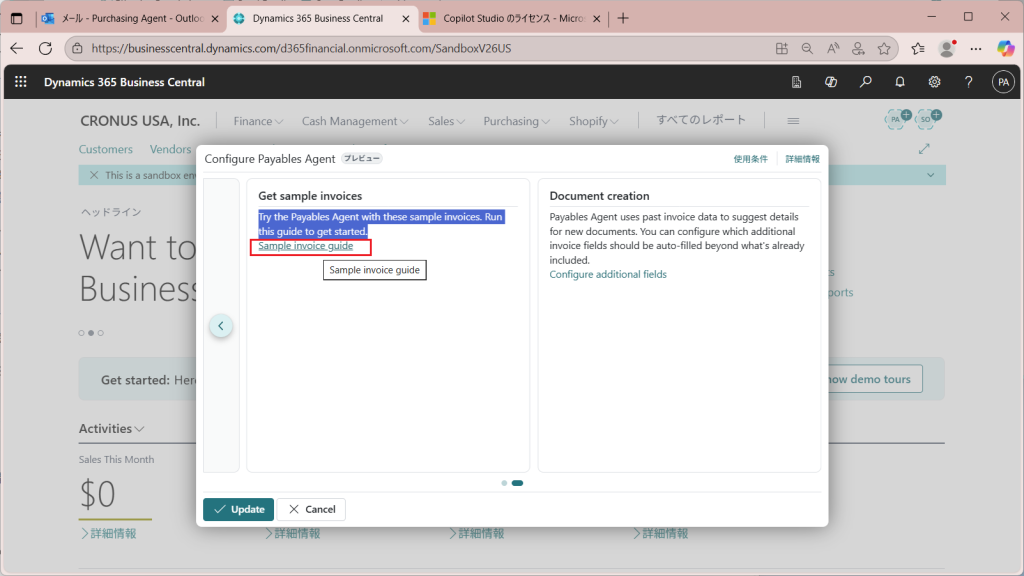

Payable Agent Wizardでは取り込む請求書のサンプルを提供してくれます。「Sample invoice guide」をクリック。

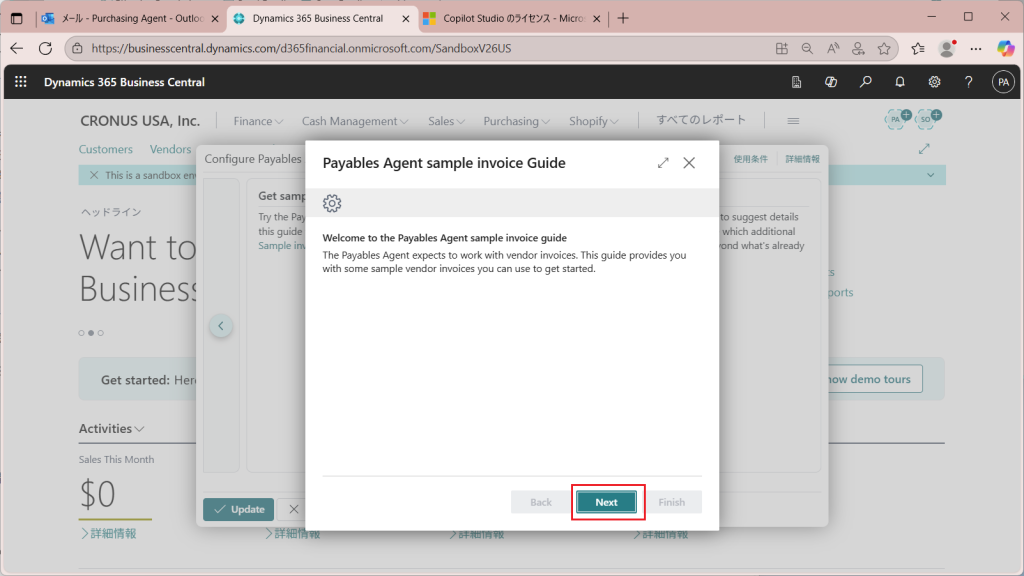

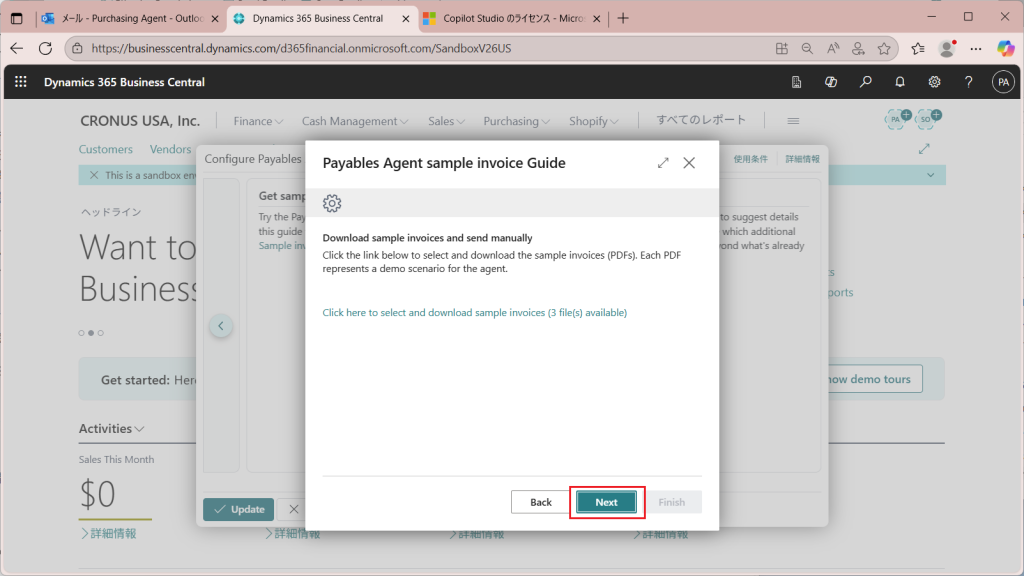

Nextをクリック。

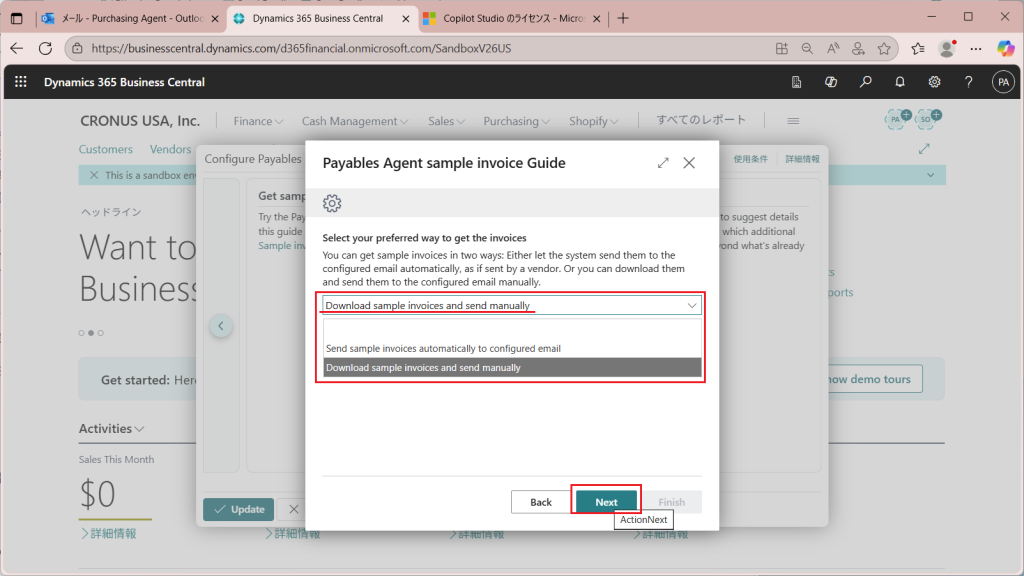

サンプルの請求書ファイルの形式が選択できます。メールで送ってくれる形式とダウンロードして自分で送る形式が選べるので、後者の自分でダウンロードする形式を選択。

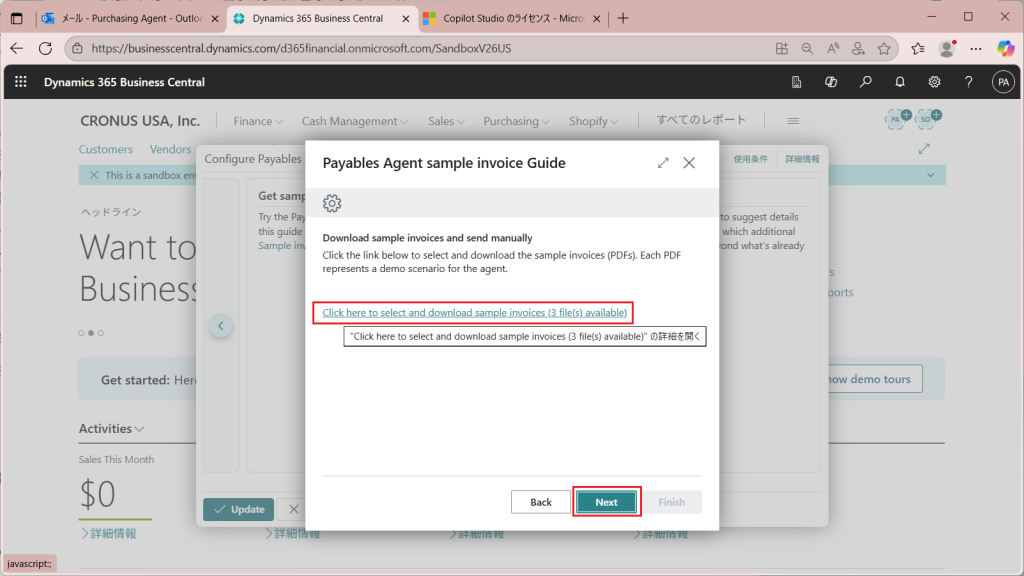

サンプル請求書のダウンロード用リンクをクリック。

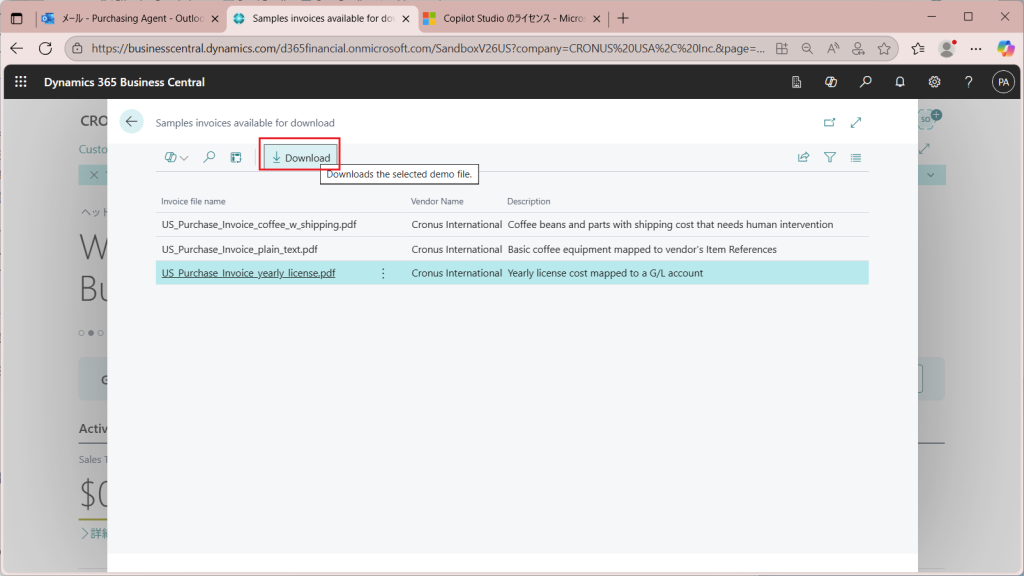

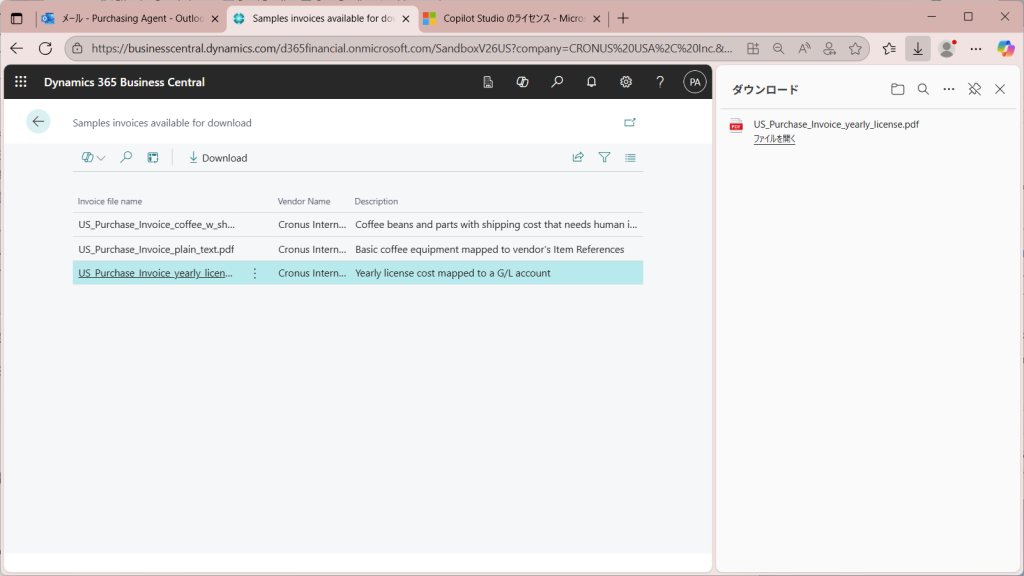

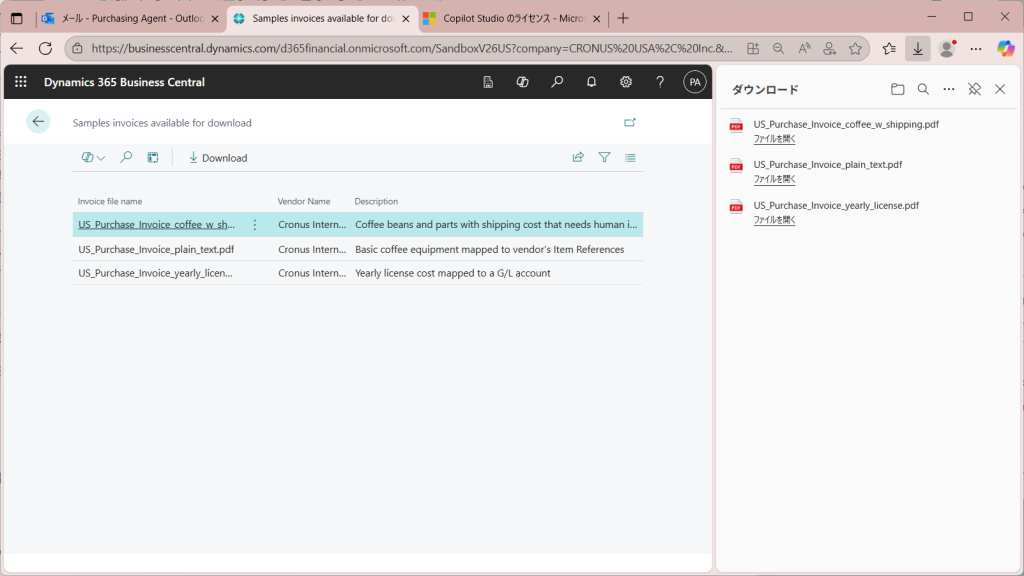

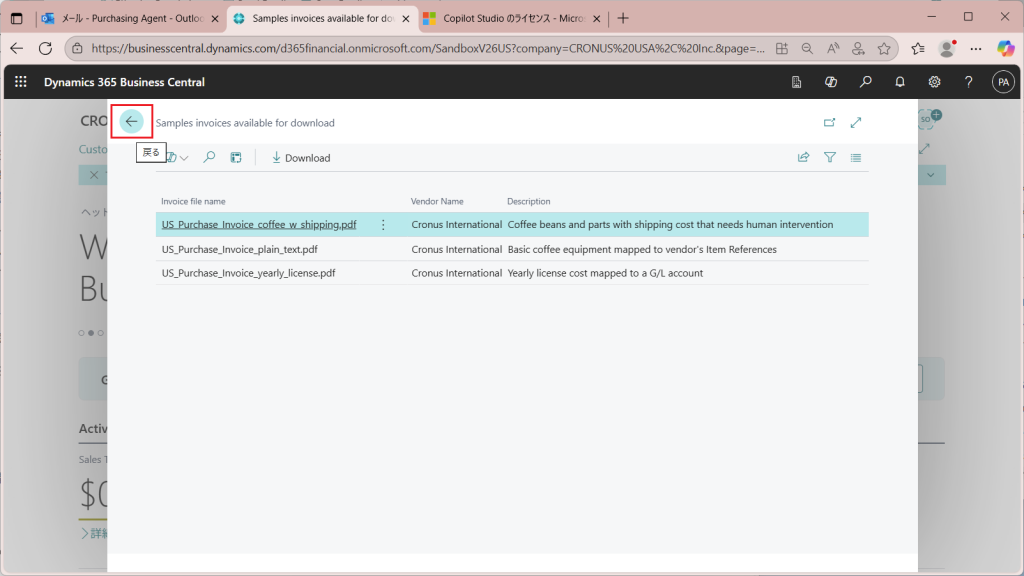

3つのサンプルが用意されています。ダウンロードボタンを押してダウンロード。

ダウンロードされました。

1行ずつ選択してダウンロード。(3行選択してダウンロードしてみましたが1件しかダウンロードされませんでした。)

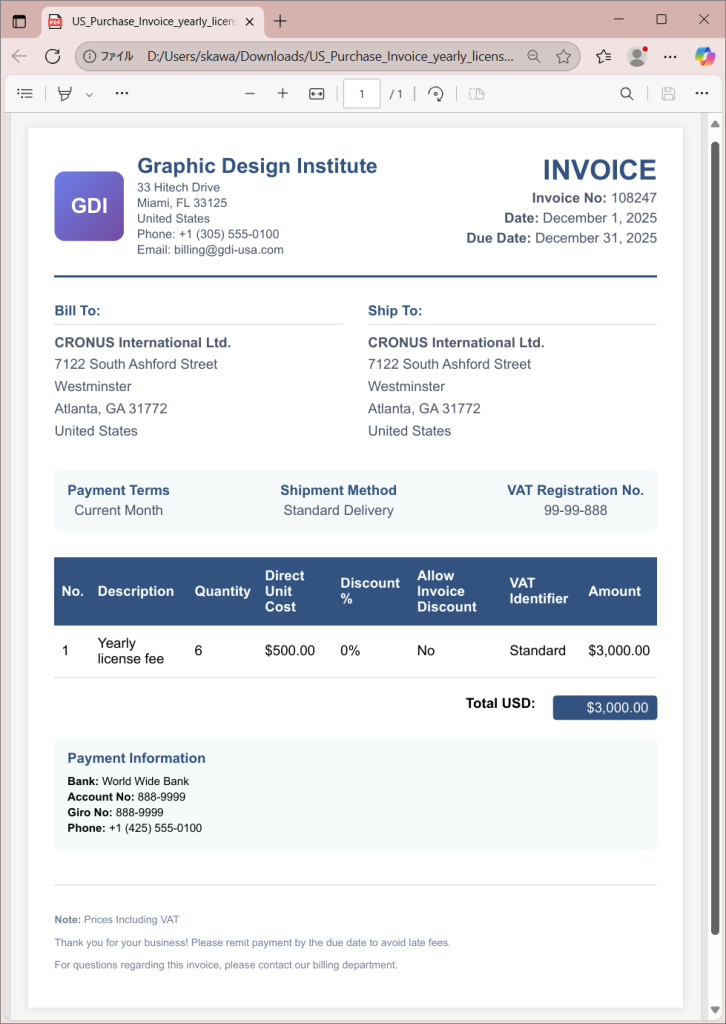

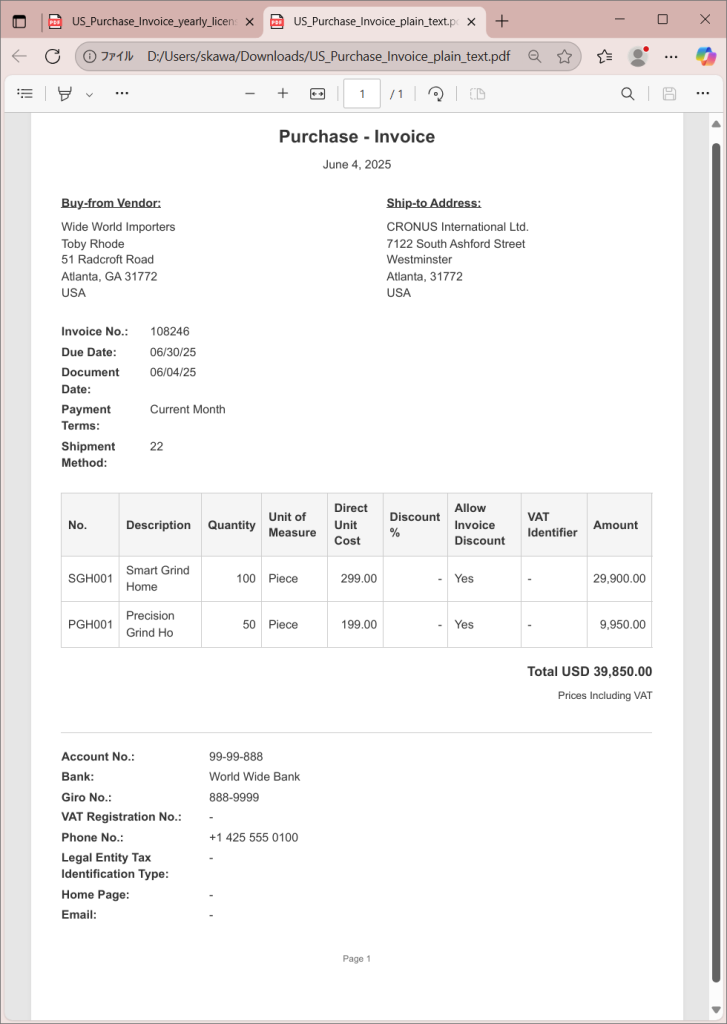

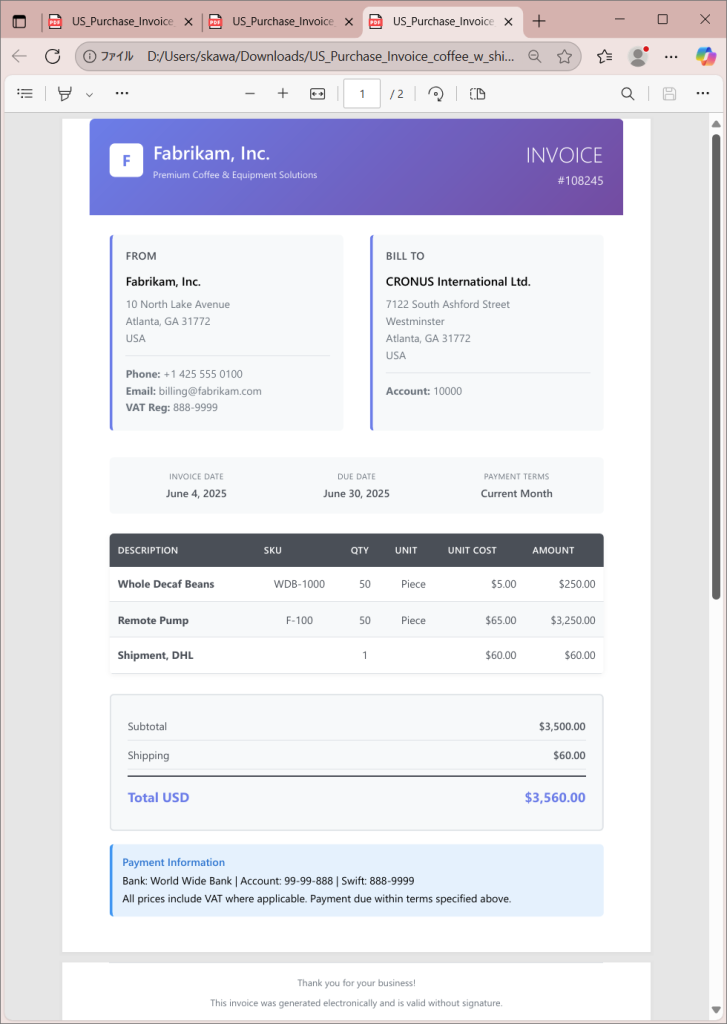

ダウンロードした請求書を見てみましょう。それぞれ、それっぽい感じの請求書です。

サンプル請求書1

サンプル請求書2

サンプル請求書3

ダウンロードが完了したら前の画面に戻ります。

Wizardの本筋に戻ってきたので次に進みます。

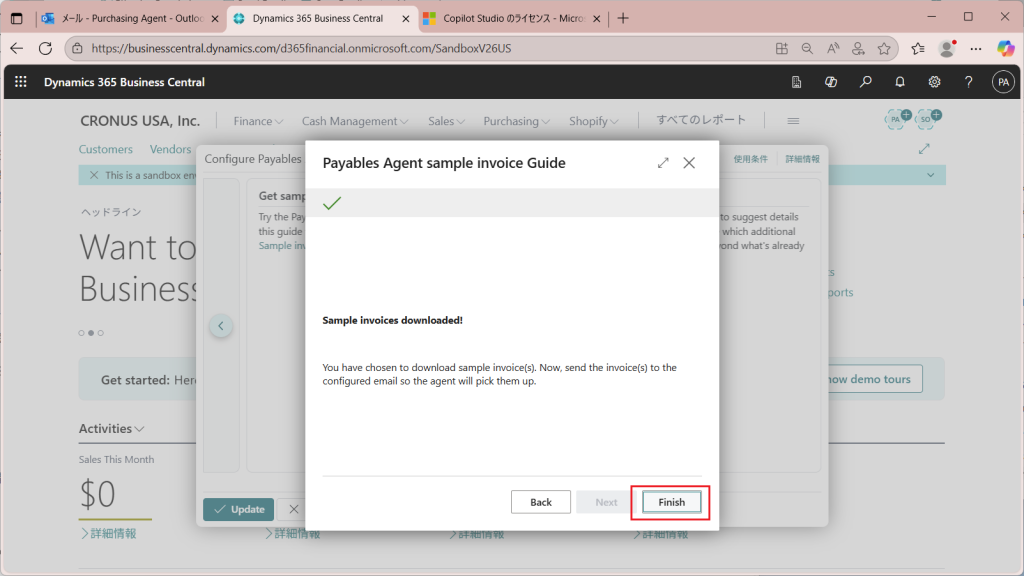

FinishをクリックしてWizardの設定完了です。

と思いきや、、次の画面が出てきます。

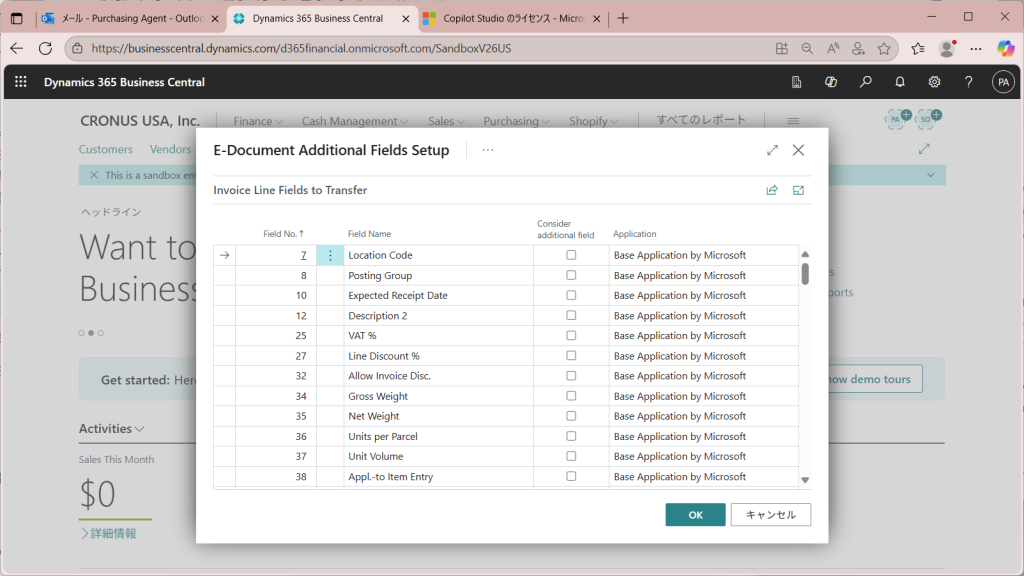

推測になりますが、、Payable Agent機能がメールに添付された請求書を取り込む際にE-Documentという既存機能を使っており、添付の請求書をBCの請求伝票にマッピングする際の設定だと思います。

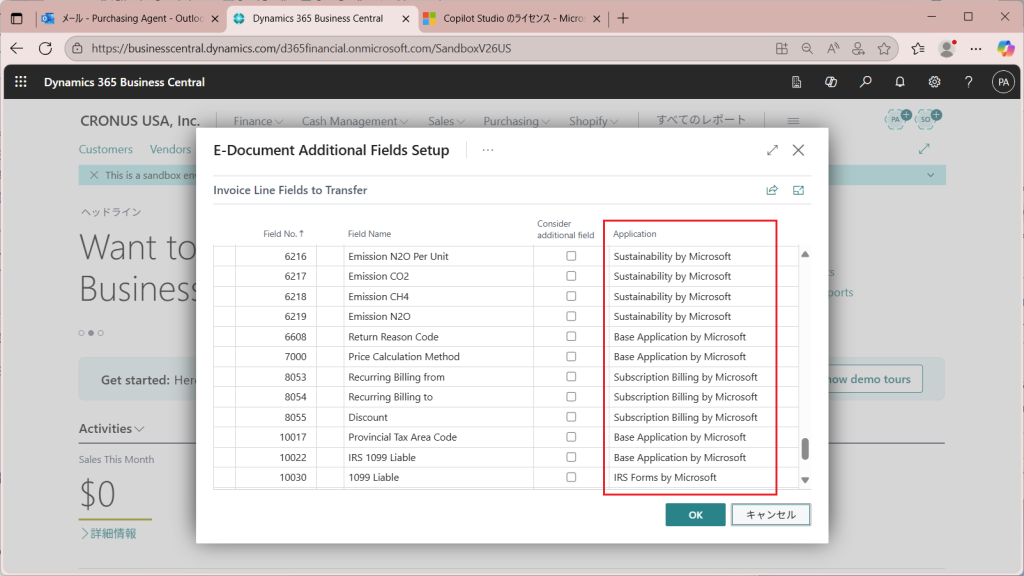

下のほうにスクロールしていくと、Application列に”Base Application by Microsoft” 以外に ”Sustainability by Microsoft”や”FRS Forms by Microsoft”などが登場します。一口に「BC標準機能」といいますが、実態はこれらのApplicationの内、Microsoftが提供しているApplicationの集合体なのです。この画面ではどの項目がどのアプリケーションで編集されるかを指定しているようです。

試していないですが、Microsoft以外のパートナーが開発したアプリでも項目編集に使えるのだと思います。(日本で展開されたらJ-Packで試してみよう。)

この画面は特に何も変更せず、OKで閉じます。

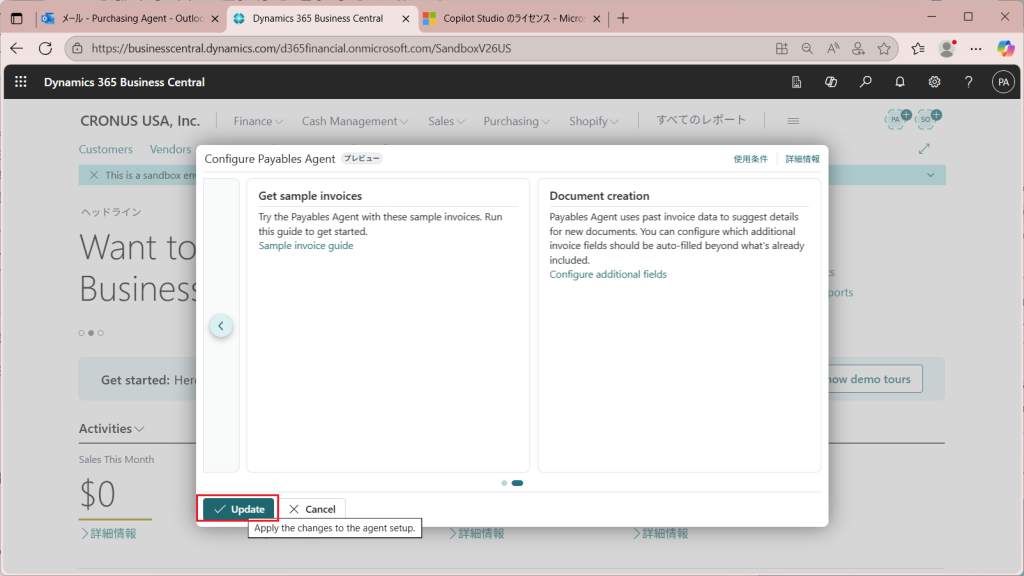

Wizardの画面に戻ってきたところでUpdateをクリック。

なかなか終われないです(笑)

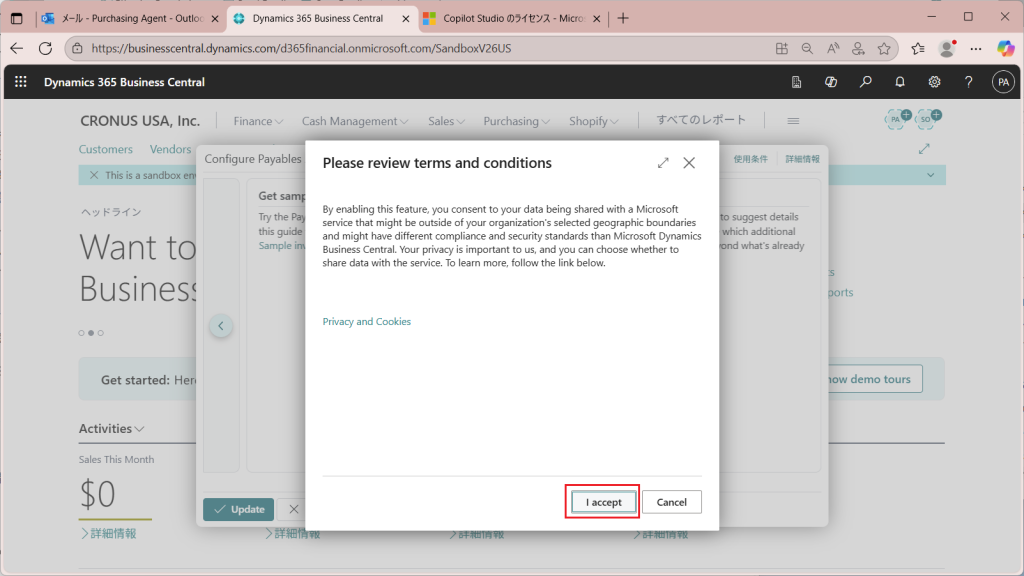

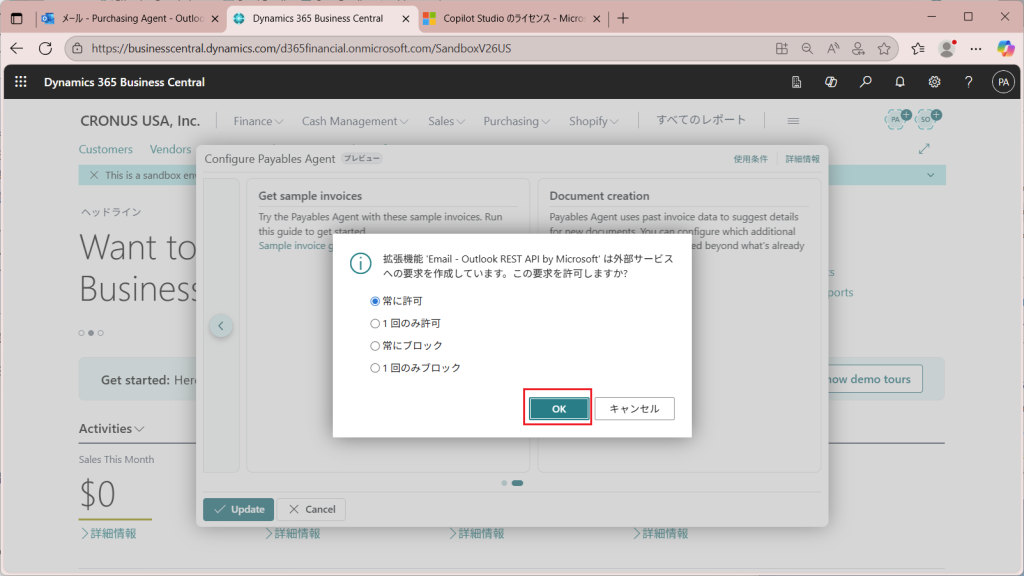

利用規約を確認して「I accept」をクリック。

メールの利用に関してOKします。

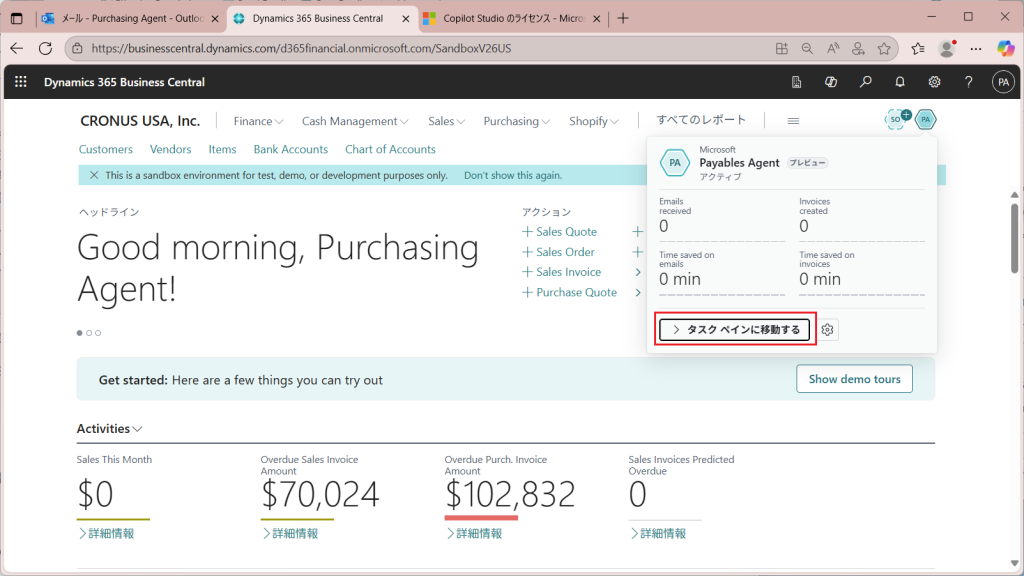

これでようやく設定完了です!(結構長かったw)

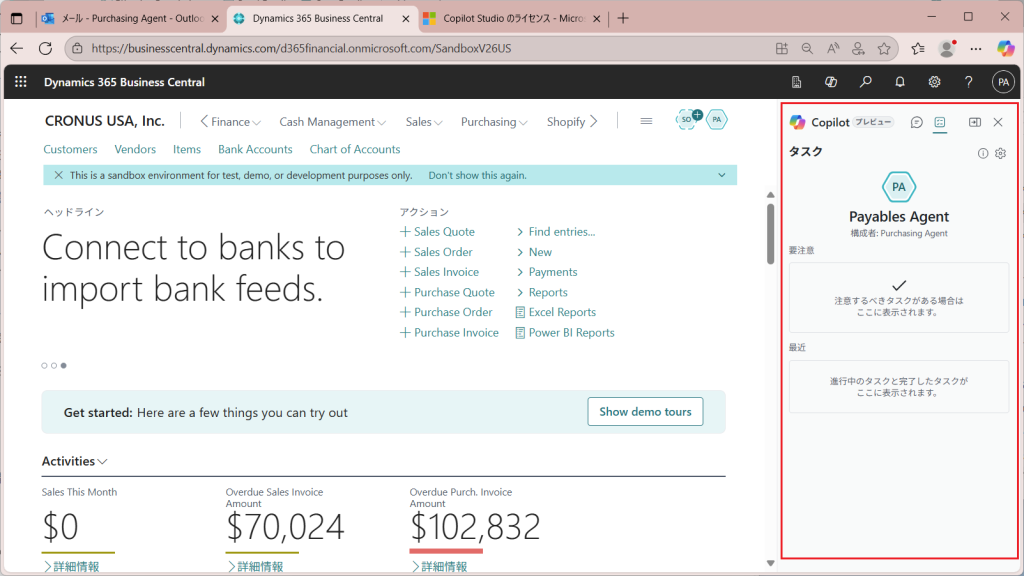

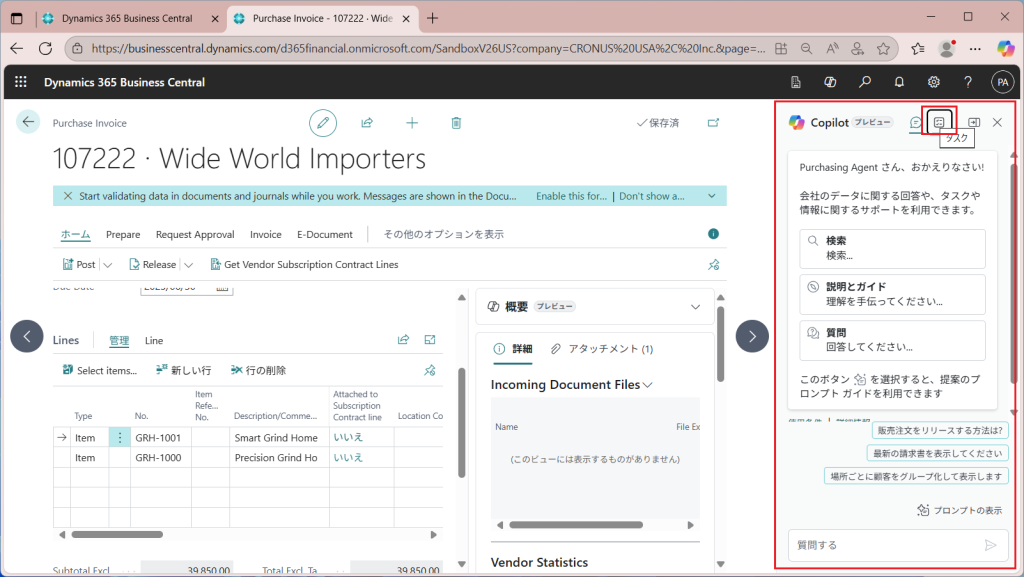

最後、タスクペインに移動し、いよいよPayable Agentを使っていきます。

2. Payable Agentを使って請求書を取り込む

では実際にPayable Agentを使って請求データを取り込んでみましょう。

最初の状態ではPayable Agentの枠に何もタスクが表示されていません。

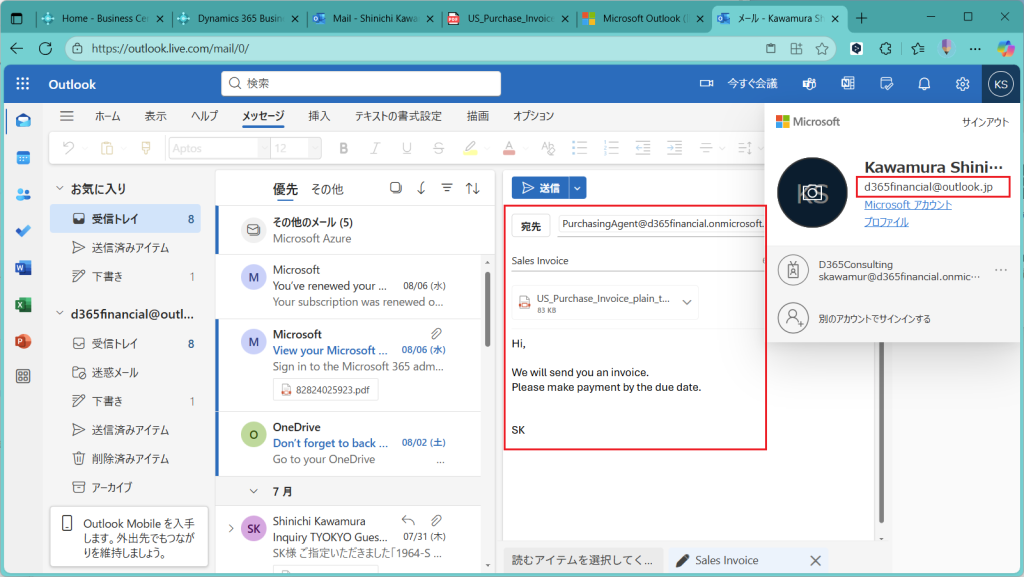

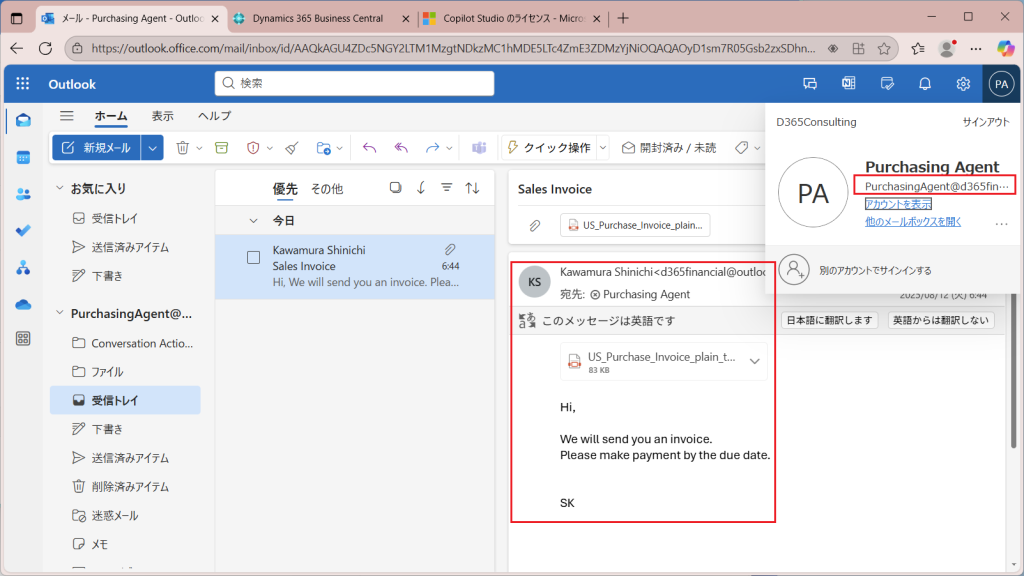

仕入れ先想定でOutlook.jpアカウントから請求書を送ってみます。添付する請求書は先ほどPayable Agent設定Wizardでダウンロードしたpdfファイルです。メールの宛先はPayable Agentのアドレスです。

Payable Agentのアカウントにメールが届きました。

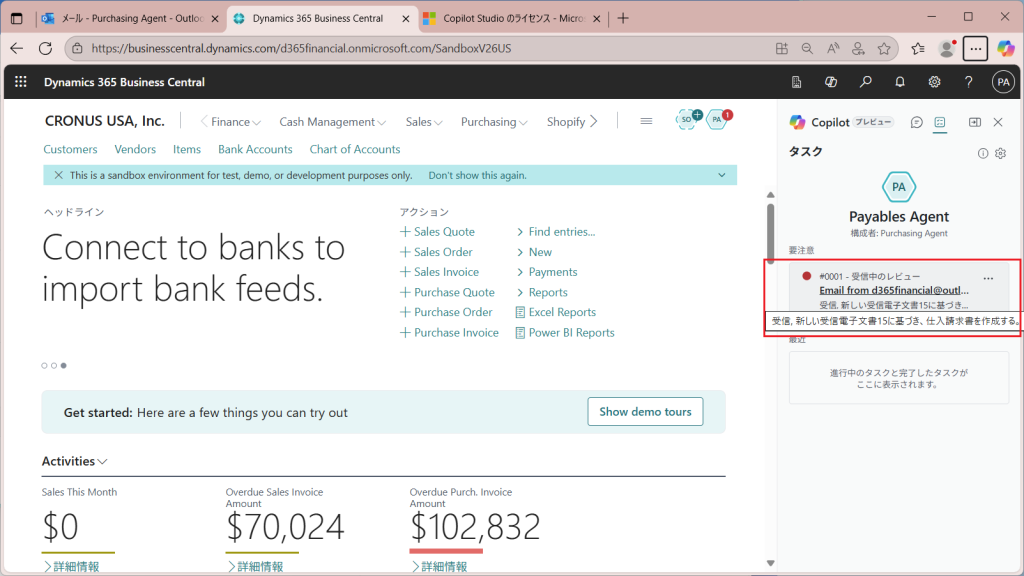

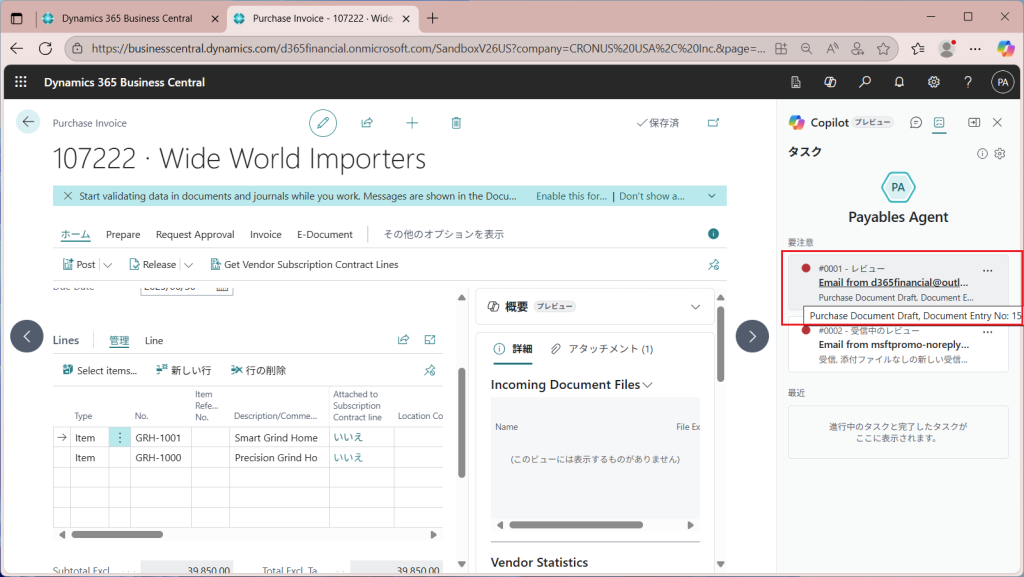

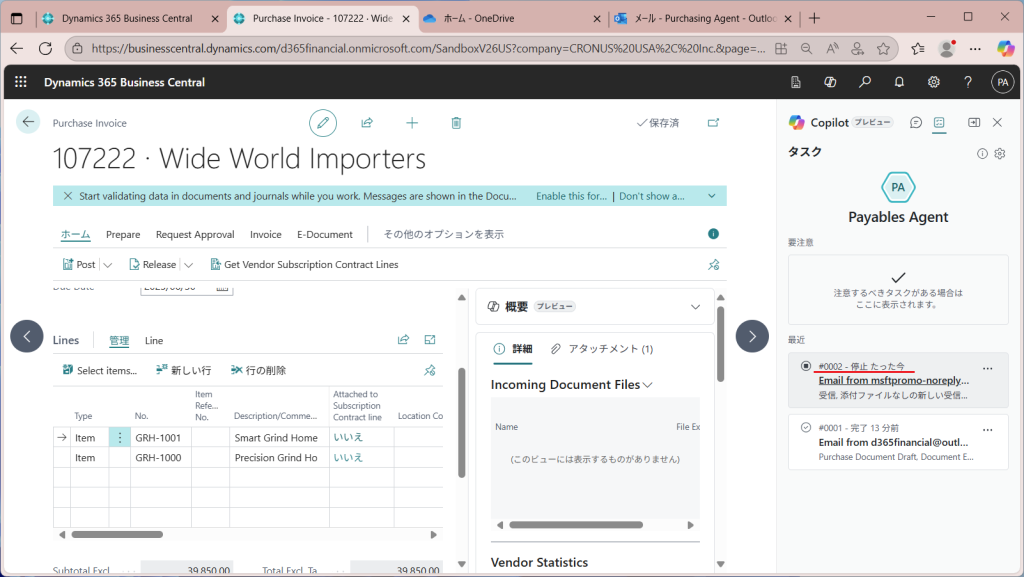

するとPayable Agentのタスクが追加されました。タスクをクリックします。

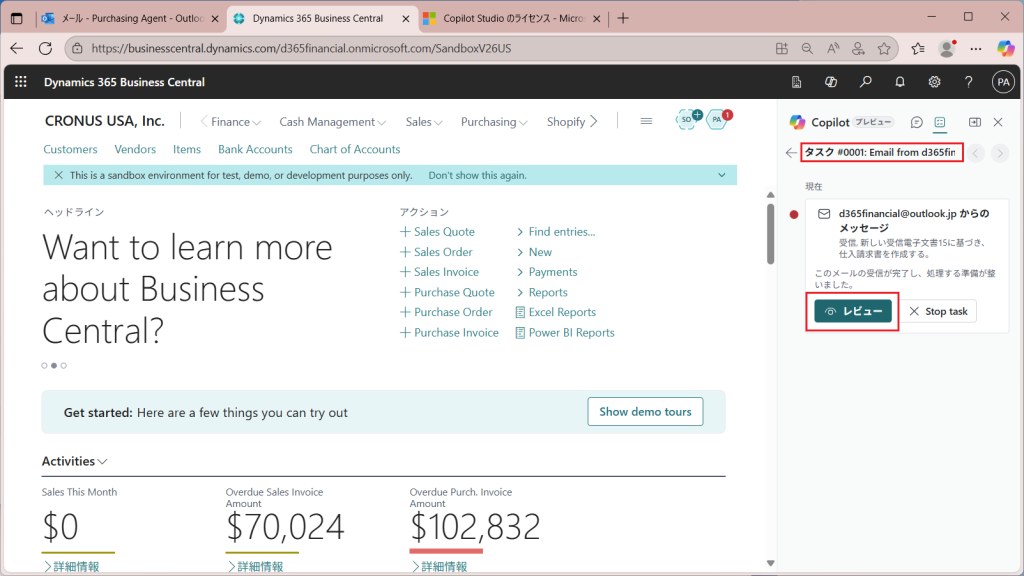

タスクが表示されます。「レビュー」をクリック。

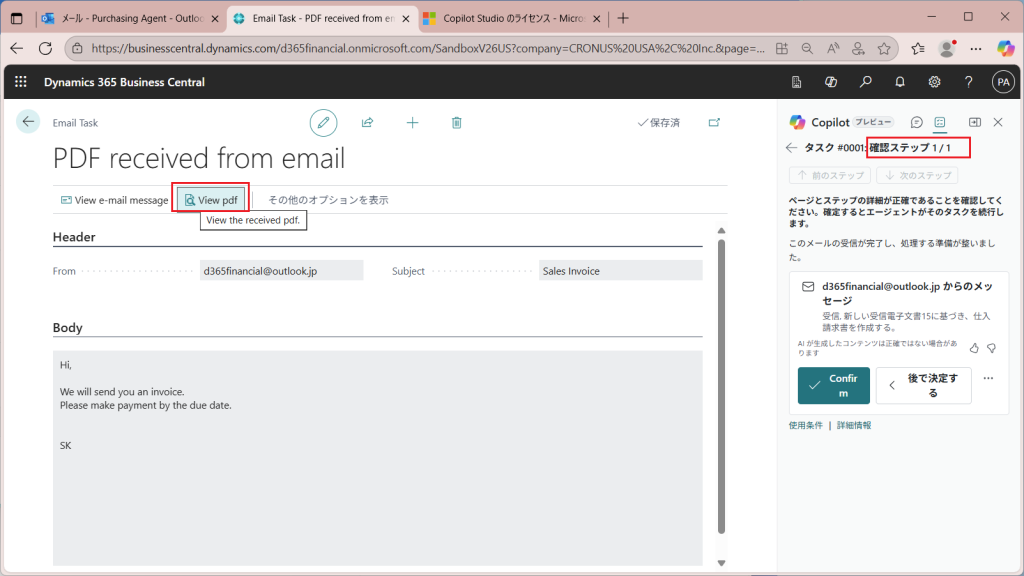

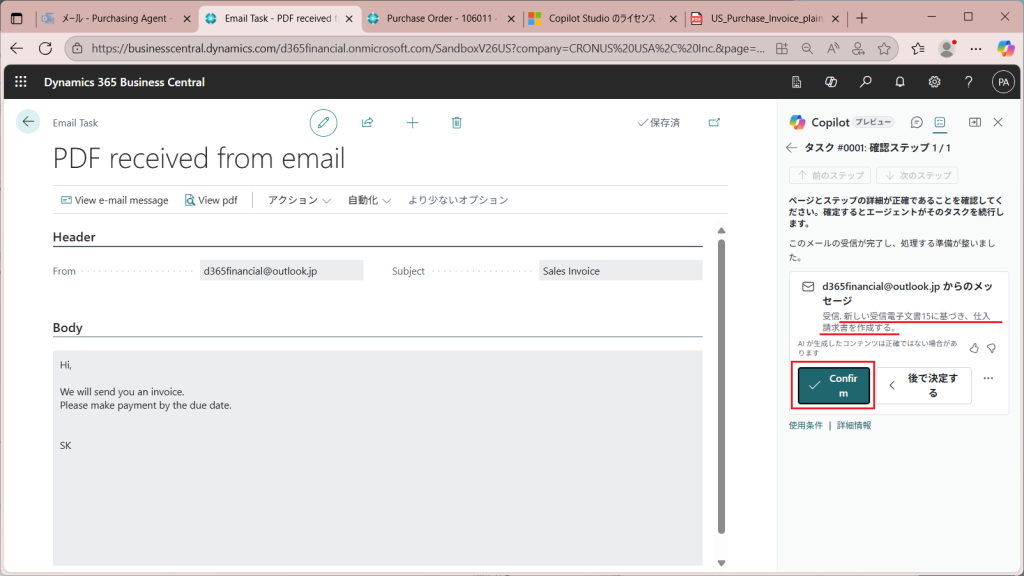

メールが届いた時点ではステップは1つだけ作成されています。Sales Order Agentと同様にこの画面でメールとPDFを確認できます。「View PDF」をクリック。

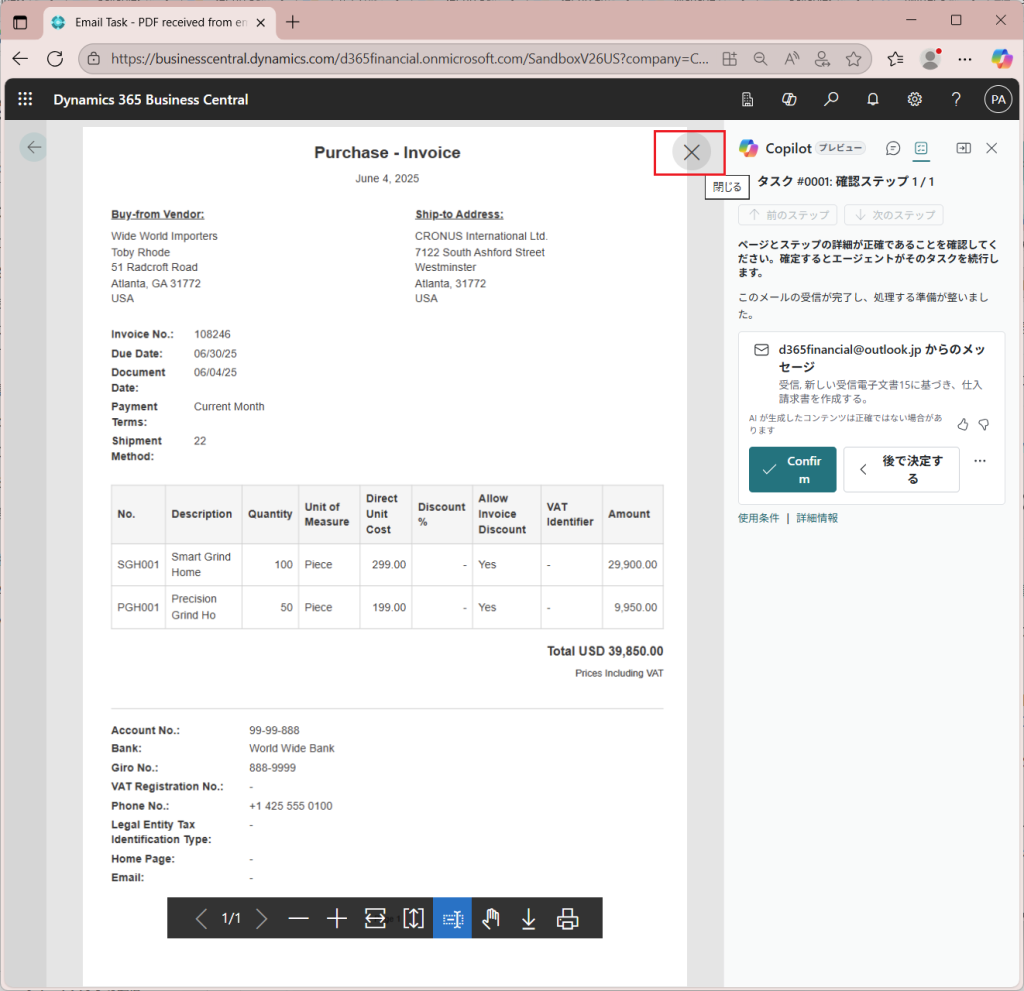

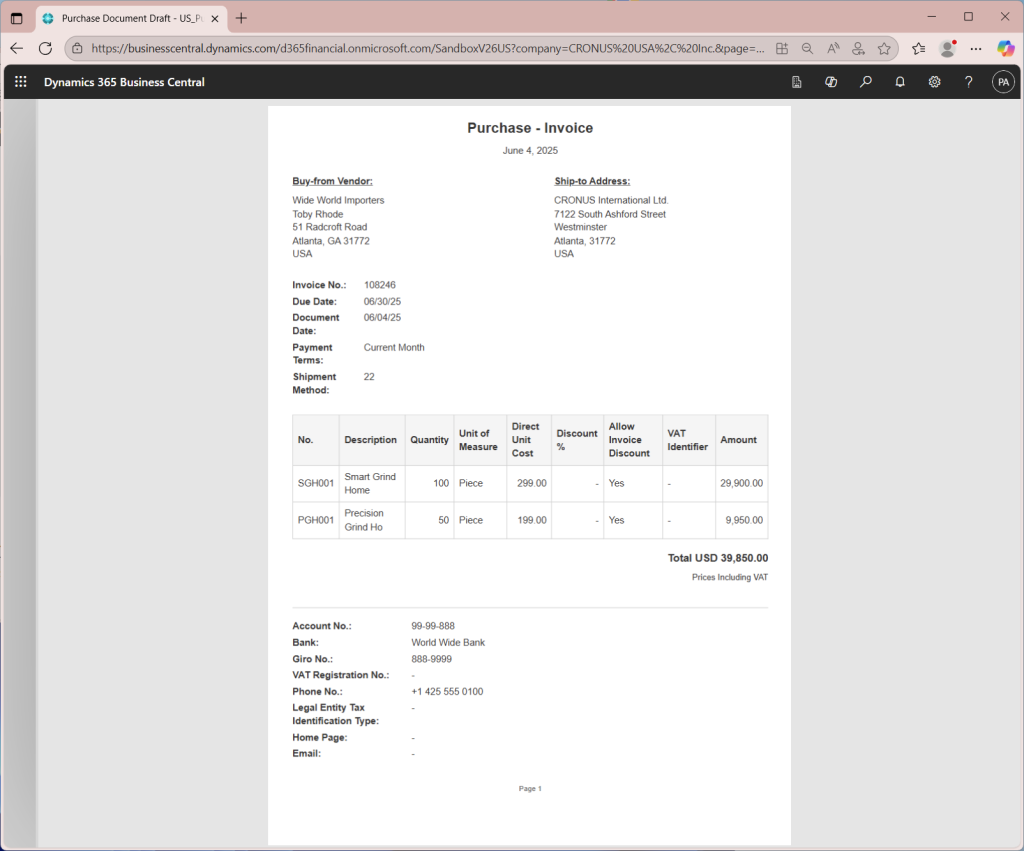

PBC画面上でPDFを確認できます。確認したら「×」ボタンで閉じます。

ステップの説明を読むと「仕入請求書を作成する」と書いてあります。「Confirm」をクリック。

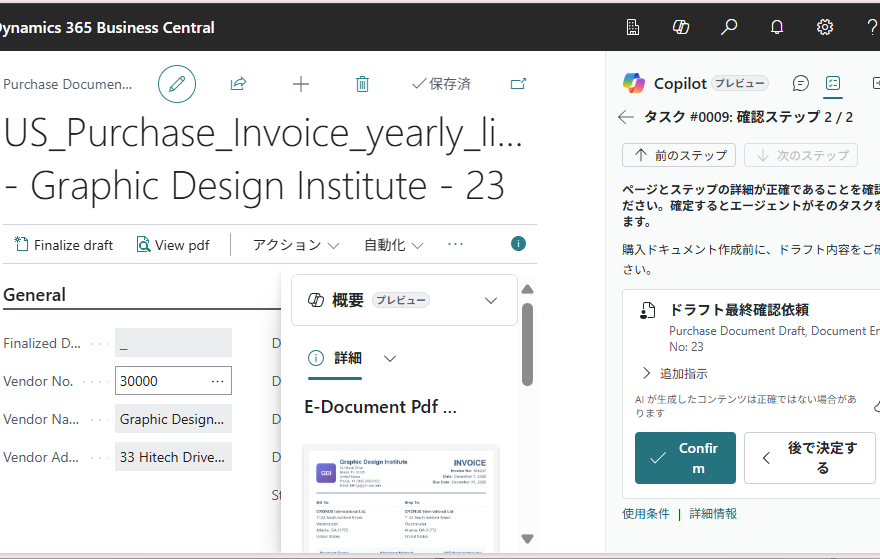

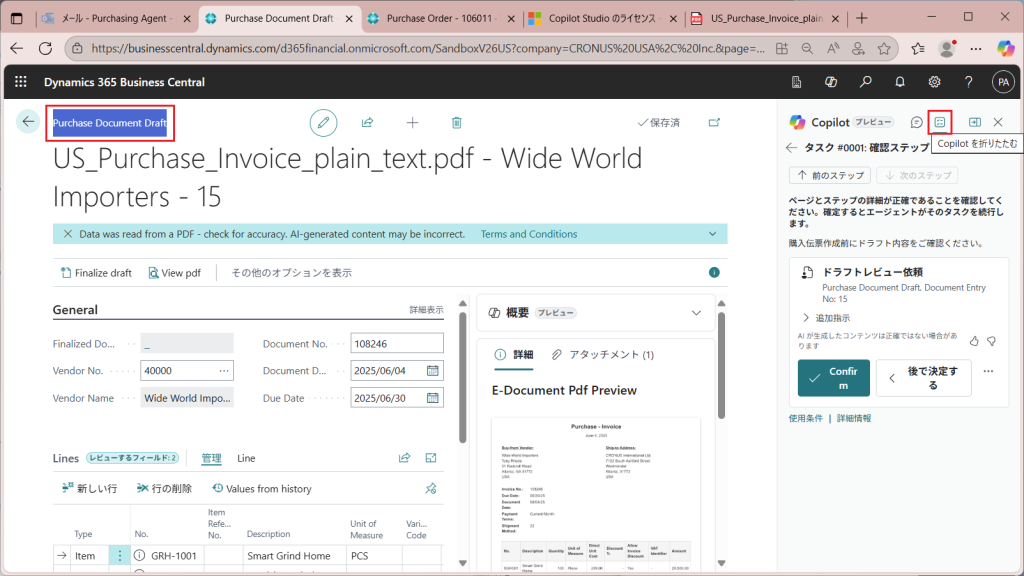

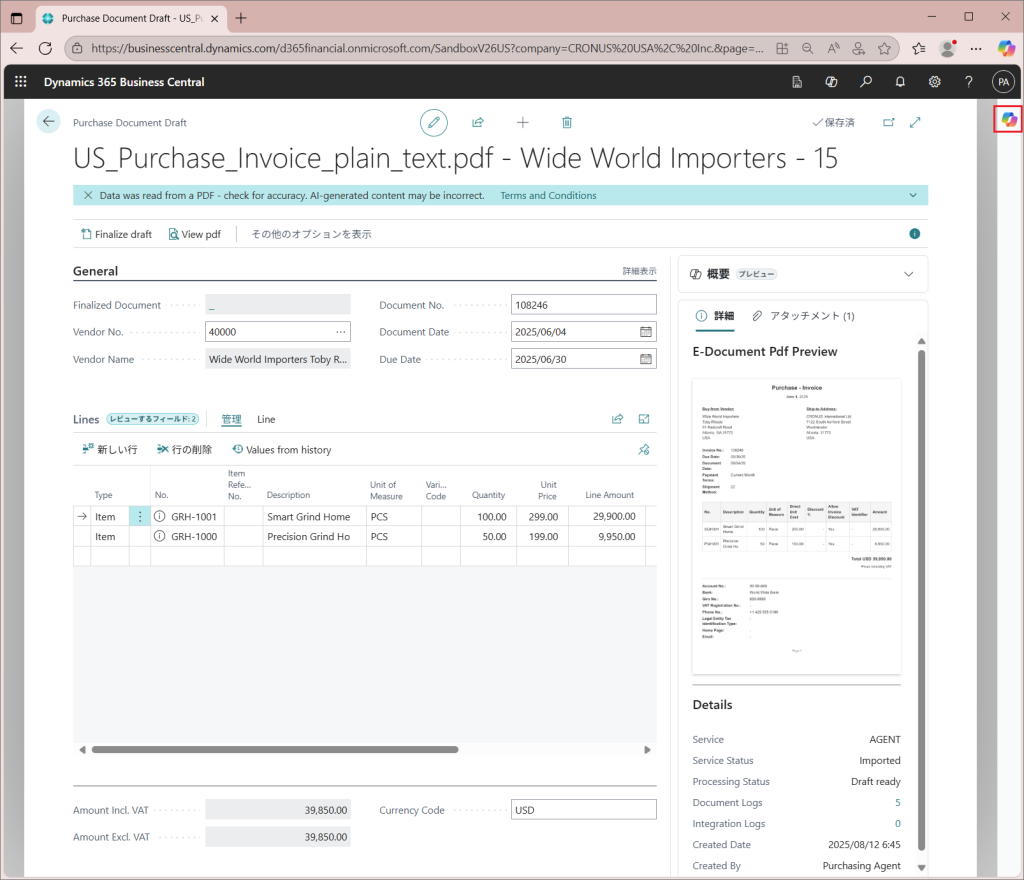

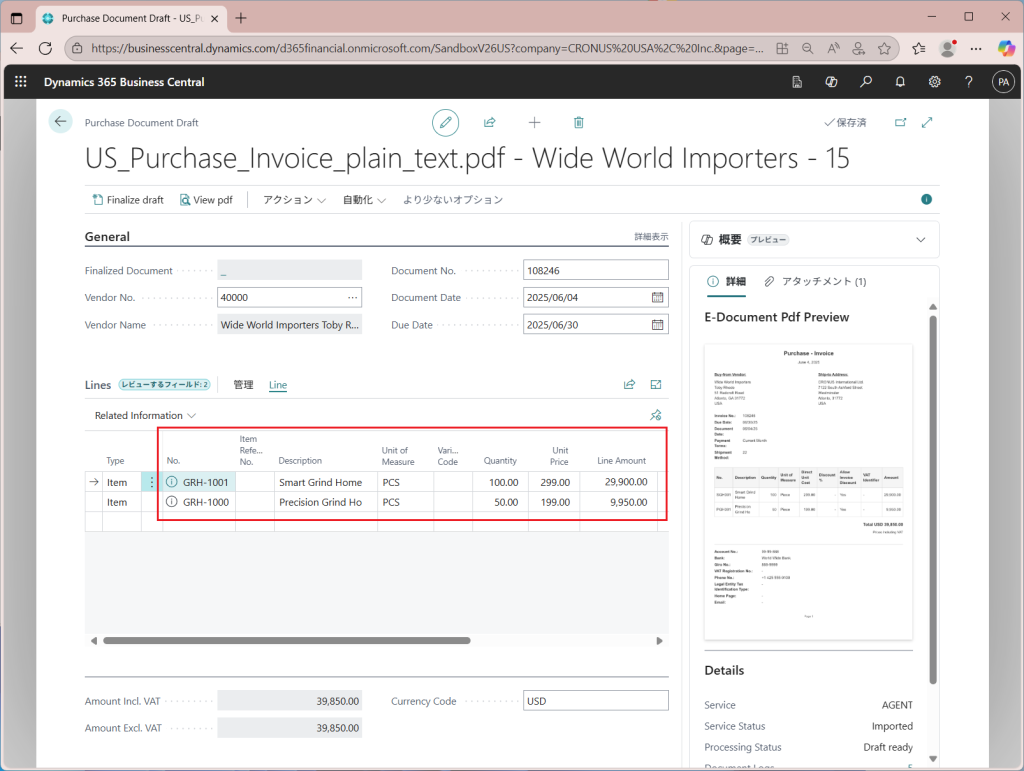

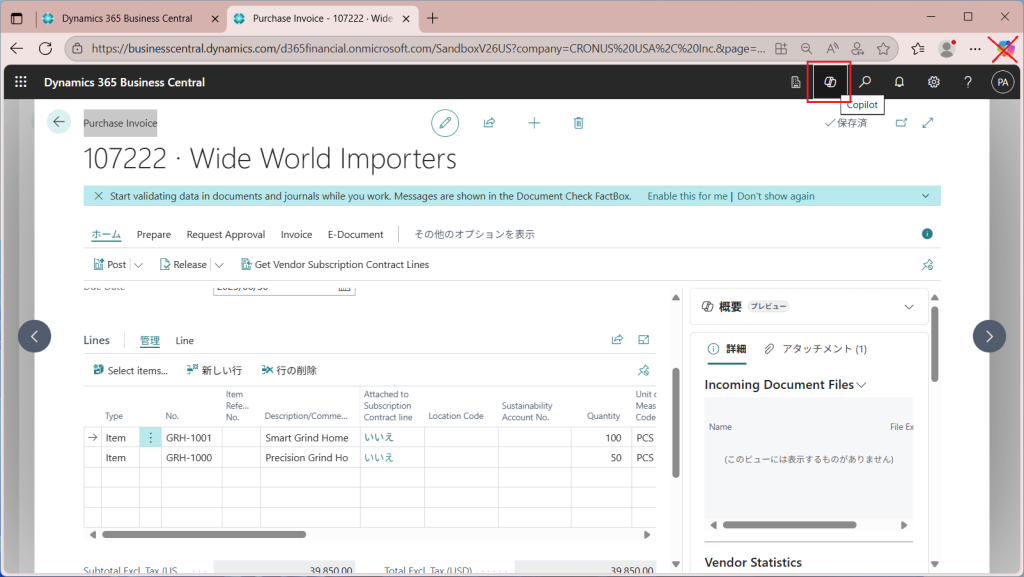

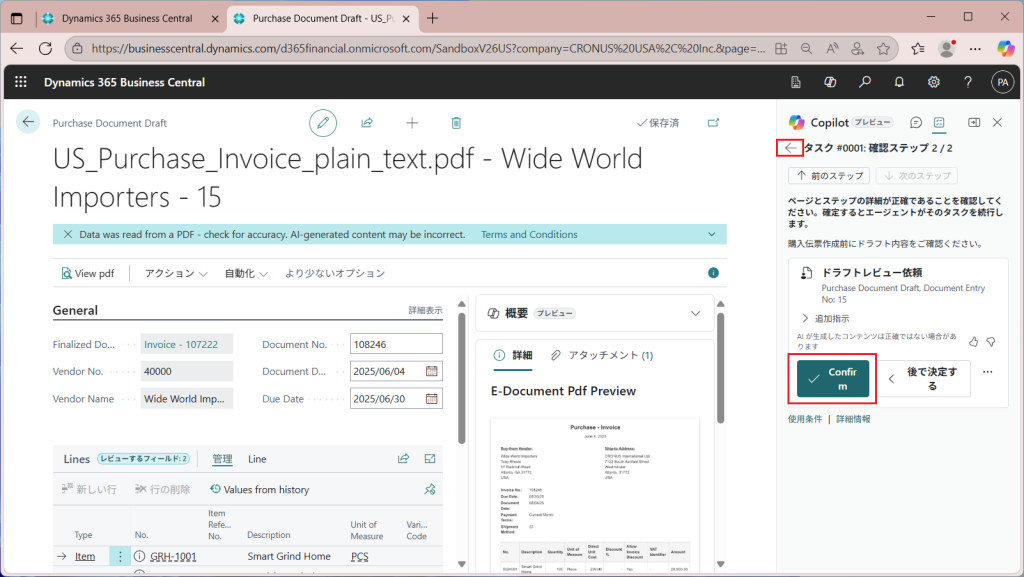

すると「Purchase Document Draft」が作成されました。「Purchase Invoice」ではなく、あくまで「Purchase Document Draft」です。PDFファイルも添付されています。横幅が足りなくて伝票がよく見えないので、いったんPayable Agentの領域(正確にはCopilotペイン)を畳みます。

畳んだ後の画面です。少し見やすくなりました。画面右端のCopilotボタンを押せば展開できます。(紛らわしいですが、Copilotボタンが3つあります。右上のボタンはブラウザのCopilotボタンなのでこれは関係ないです。)

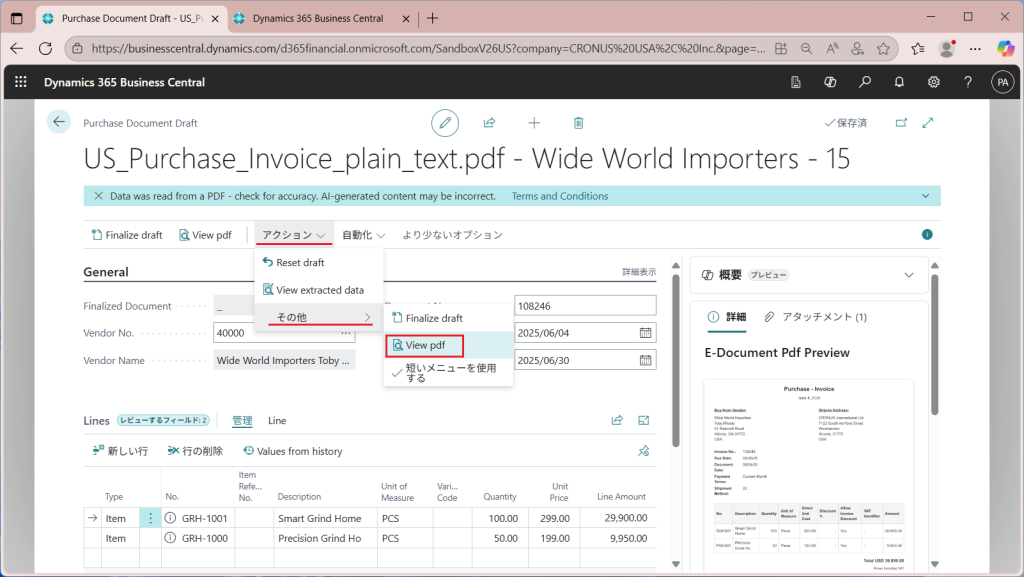

このドラフト画面からもPDFを見ることができます。

送られたPDFが表示されます。

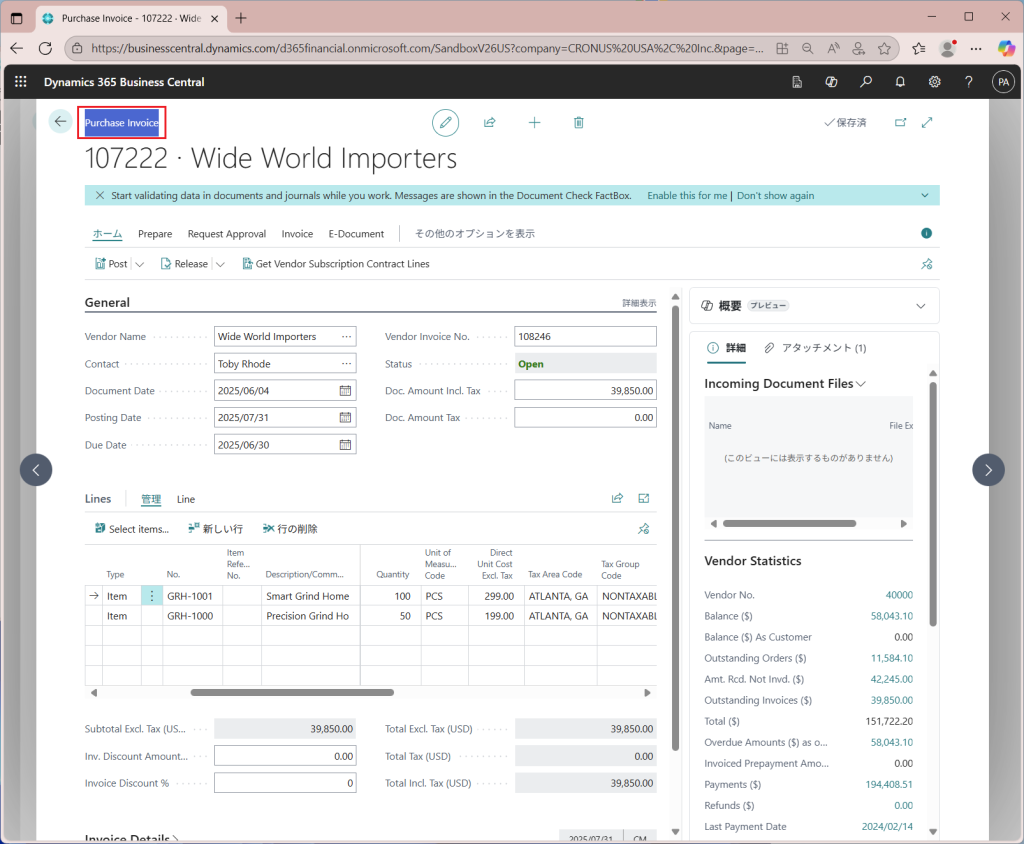

請求書ドラフトの中身を見てみましょう。明細部分には請求書の品目の単価や数量、金額が正しく入力されています。請求書に記載されている品目コードは仕入先の品番ですが、ドラフトの伝票に設定されているのは自社の品番です。おそらく請求書の品目テキストを元にBCの品目マスタを特定しているのだと思われます。仕入先品目番号をマスタ登録しておくと精度が上がる気がします。ヘッダー部を見ると仕入先が正しく特定されていることがわかります。請求書番号や支払い期日も正しく設定されています。Payable Agentはなかなか優秀です。

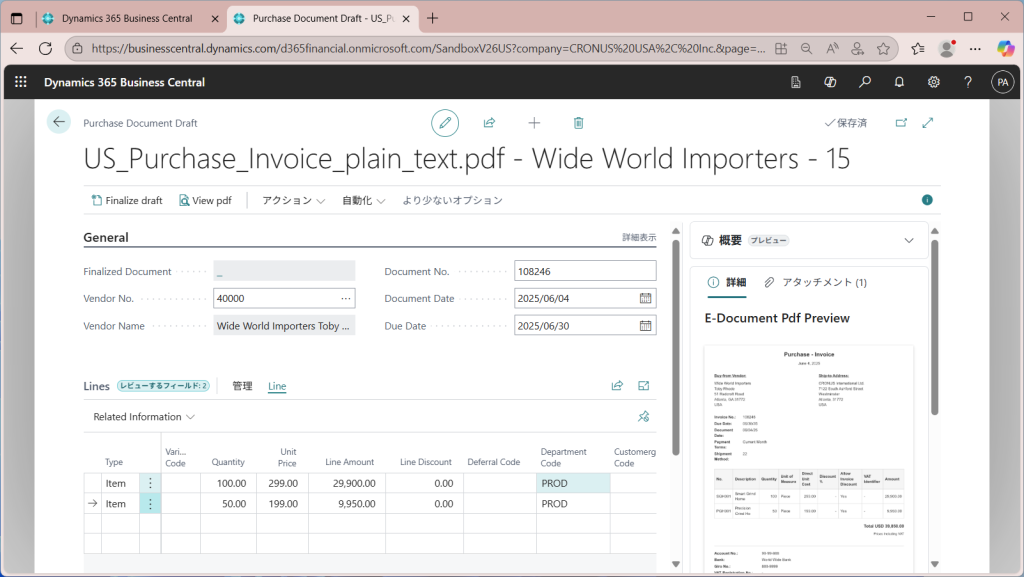

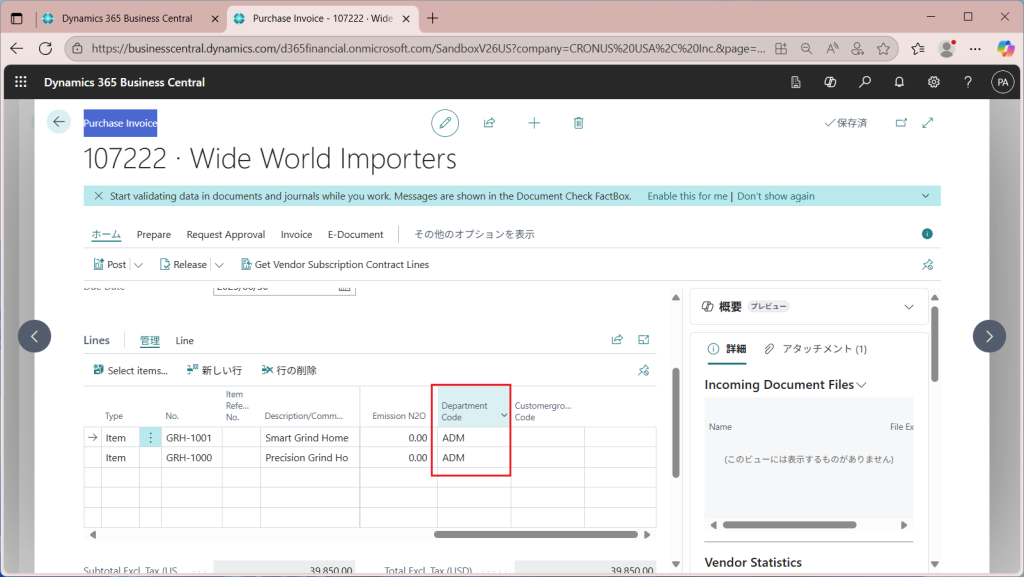

ドラフトに追加入力することもできます。例えば明細行のDepartment列に「PROD」を指定してみます。

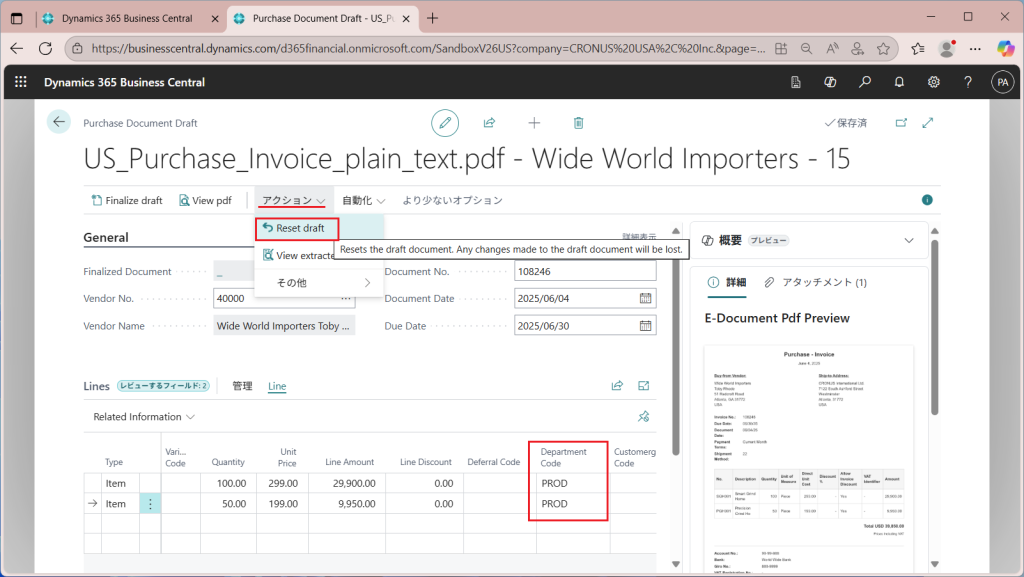

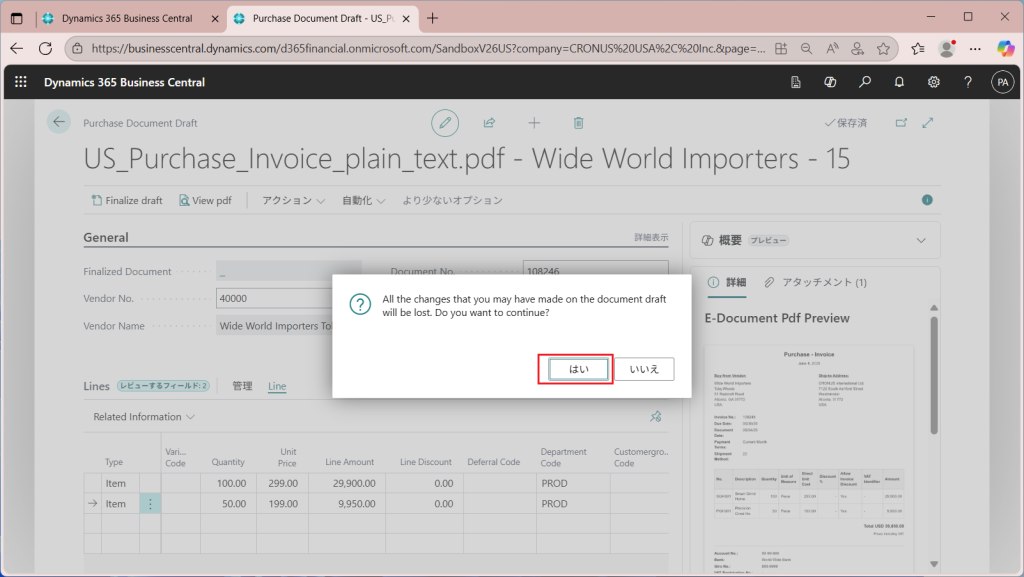

入力していて間違いに気づいたり、どこに何を入れたか分からなくなった場合は最初の状態にリセットすることもできます。アクションからReset Draftを選択。

「はい」を選択。

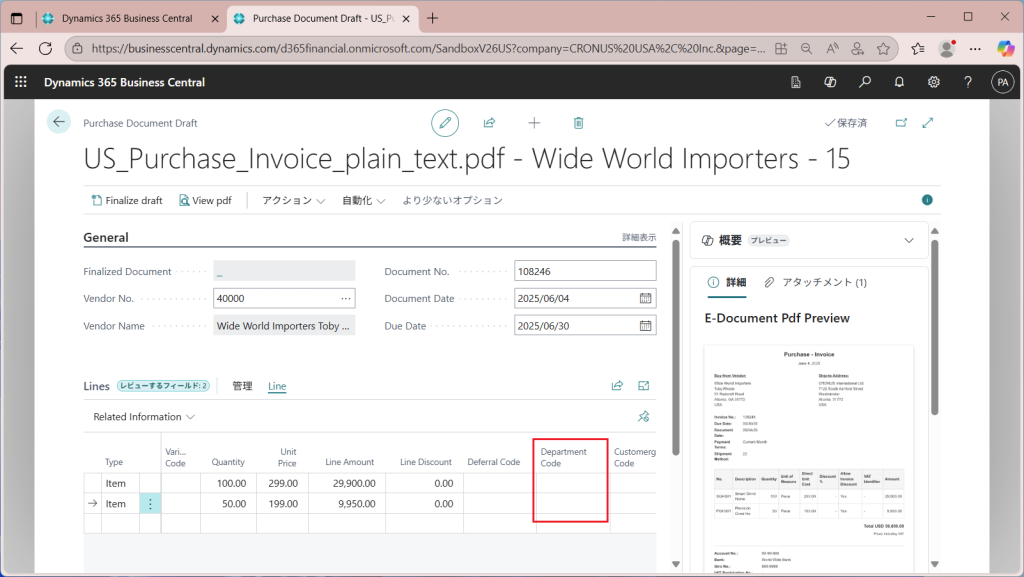

すると先ほど入力したDepartment列がブランククリアされました。

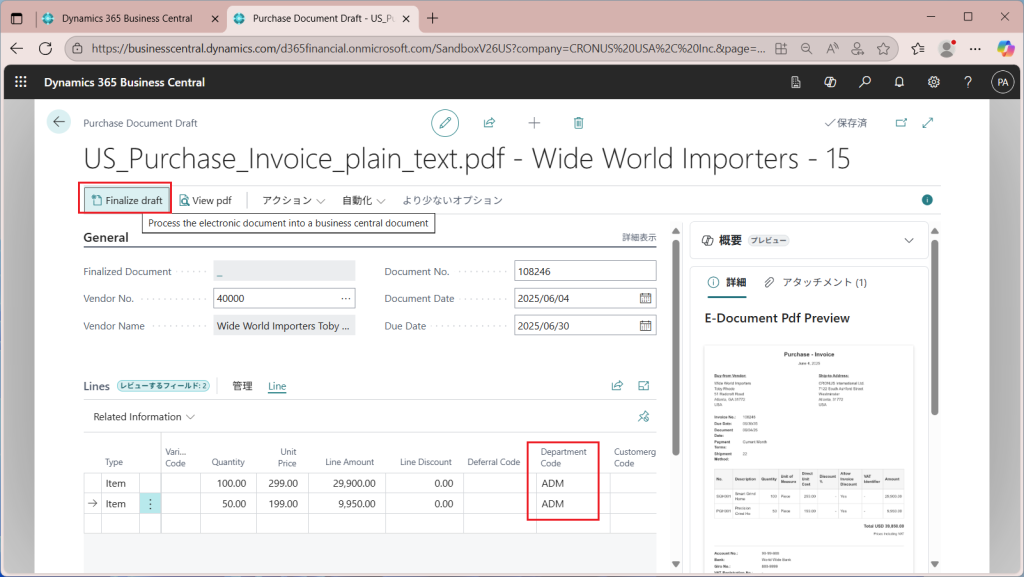

Departmentコードを入力しなおして「Finalize draft」をクリック。(後で気づいたのですが、CopilotからもFinalizeできましたが、それは後程。。)

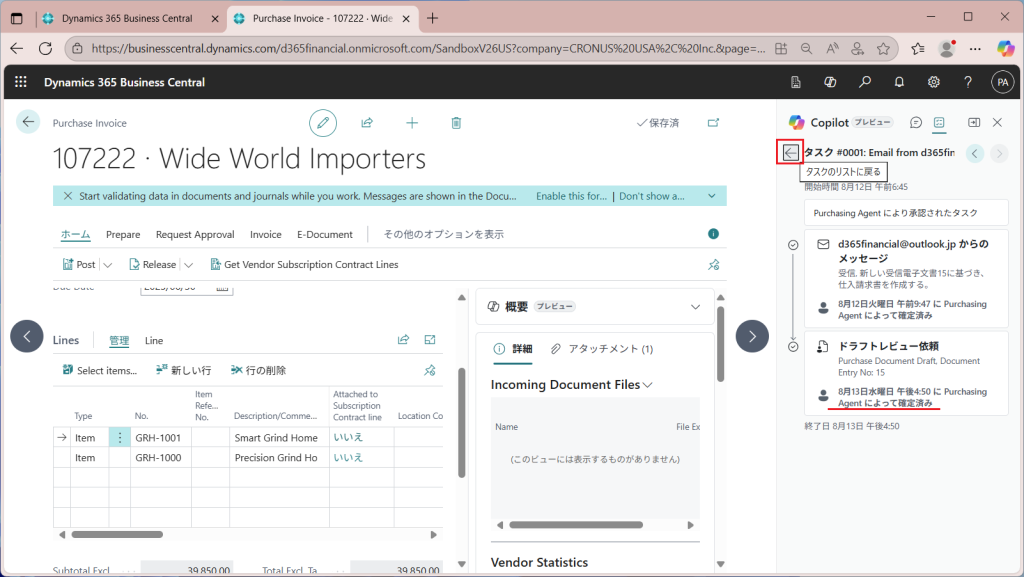

先ほどまではPurchase Document DraftでしたがPurchase Invoiceに変わりました。

伝票の中身はほぼ同じです。先ほど手入力したDepartmentも引き継がれています。

Payable Agentのタスク状況を見てみましょう。右端のCopilotアイコンが来ていますが、黒いバーのCopilotボタンをクリックすればOKです。

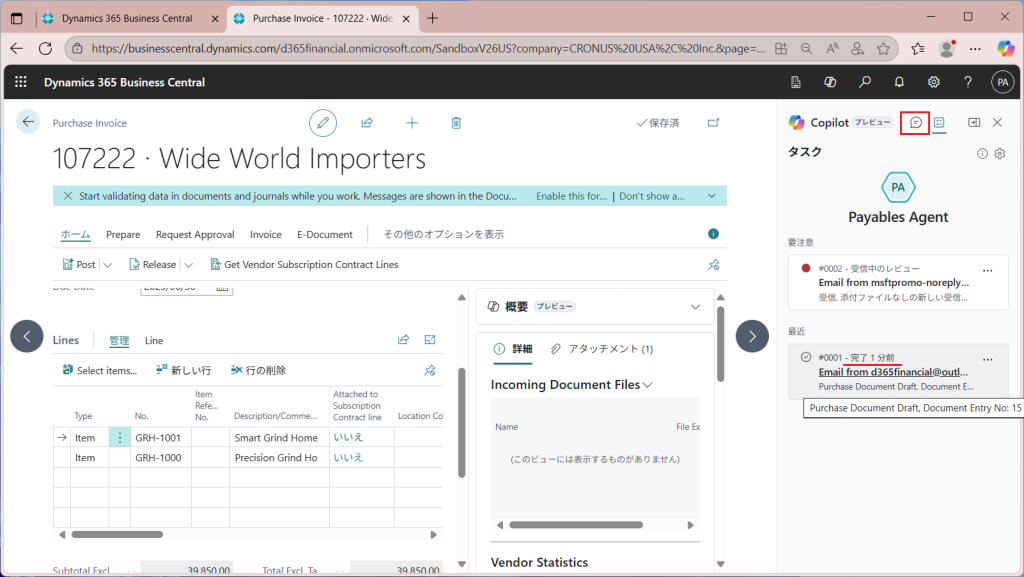

Payable Agent画面が表示されました。「タスク」ボタンをクリック。

Payable Agentのタスク一覧が表示されています。2つ目のタスクができていますが、いまは関係ないので後程見ることにして、1つ目のタスクをクリックします。

2ステップ目の画面に遷移しました。左側にはPurchase Document Draftが表示されています。先ほどFinalizeしたので特にやることはありませんがConfirmをクリックします。

タスクの2つ目のステップが完了しました。タスクの一覧画面に戻ります。

タスクが完了したことが認識されます。

別途確認したところ、Purchase Document Draft画面でConfirmをクリックするとFinalizeされました。Agentを使わずに伝票プロセスを進めたときにAgent側のタスク進捗が進まないのはちょっと微妙な挙動です。そこは認識してほしいところです。(この辺の画面遷移は割と挙動不審でしたが、いずれ直るでしょう。)

3. その他処理

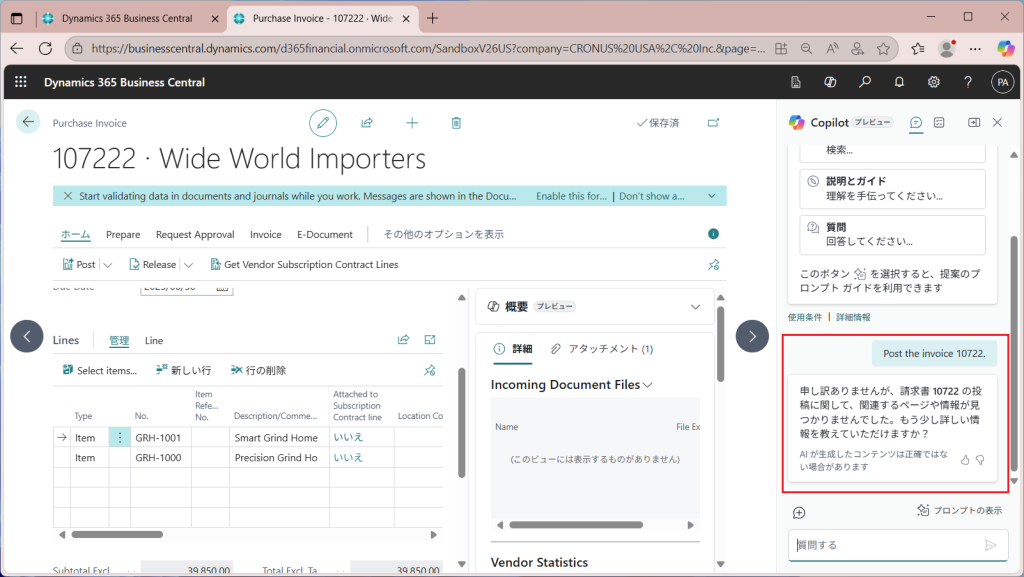

Payable Agentのタスクは完了になっていますが、業務的にはPurchase Invoiceを転記する必要があります。天気処理をCopilotでできるかどうかが気になります。ということでCopilotの画面で転記を指示しましたが対応してくれませんでした。残念。

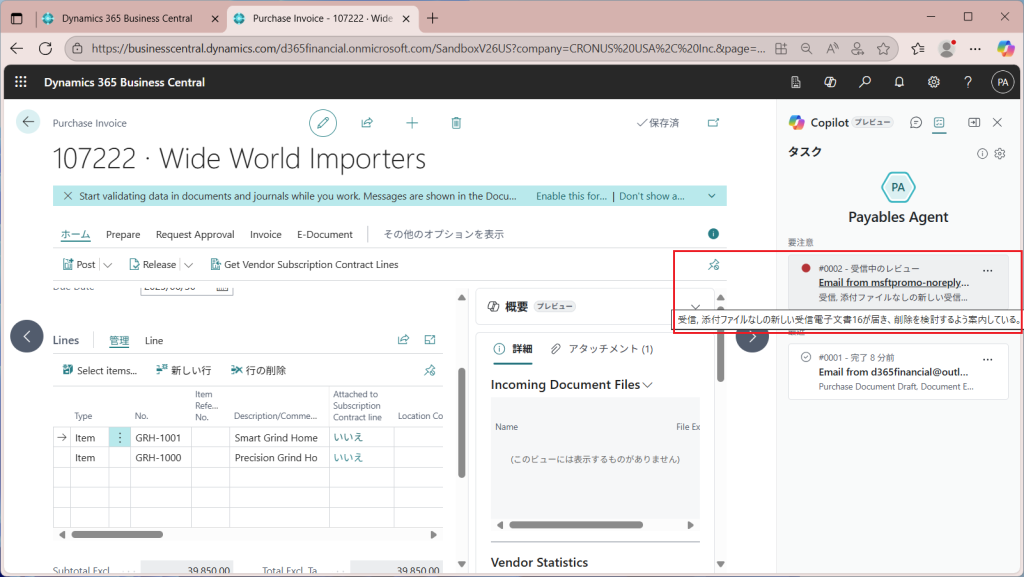

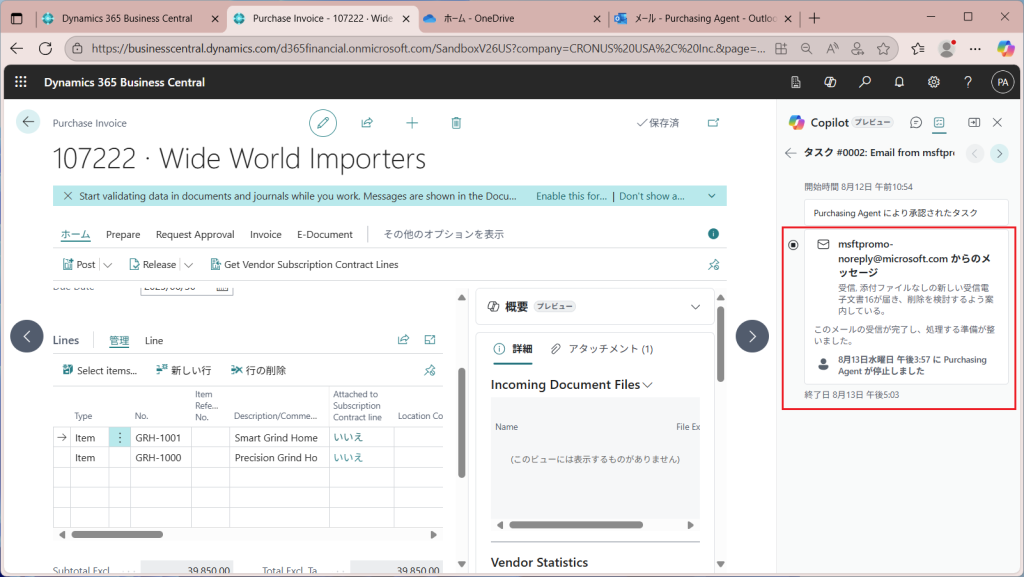

もう一つ。Agentで仕入請求の処理をしている際に別のタスクができていましたので見てみます。

タスクの2つ目をクリック。

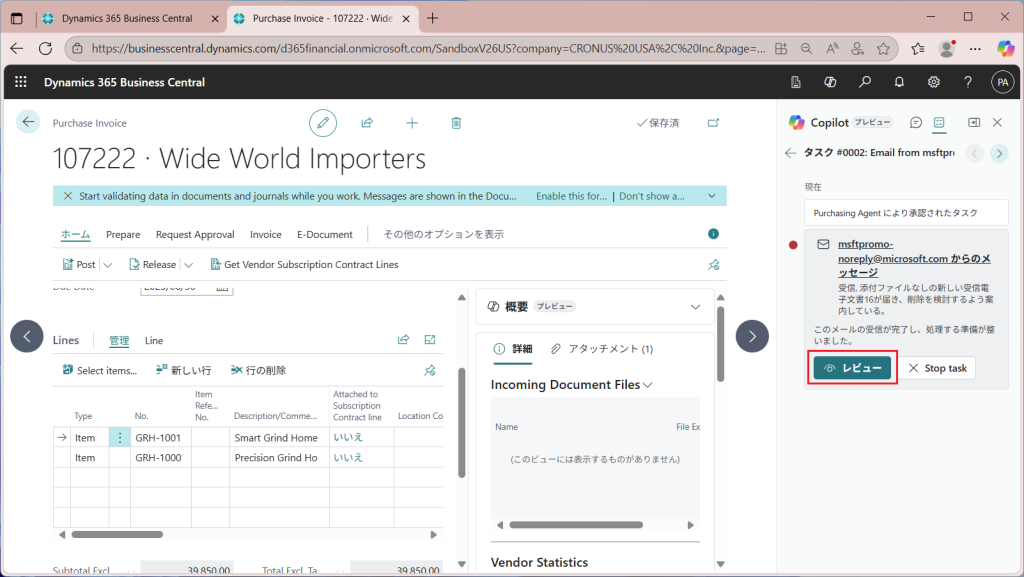

Microsoftから何やらメールが来ています。レビューをクリック。

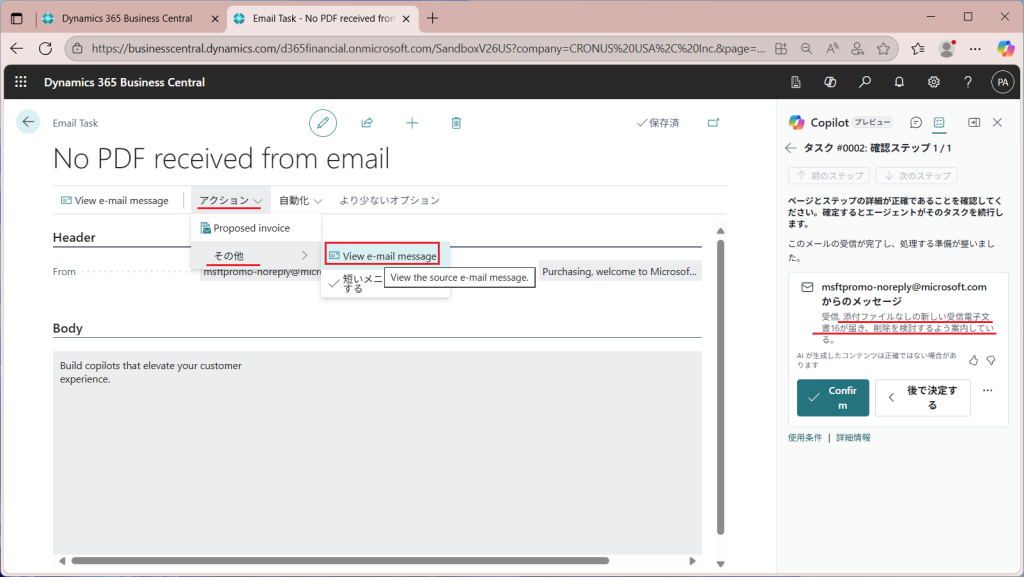

ステップ1の画面に遷移します。ここでメールを見てもよくわからないので、アクション>その他>View email messageを選択し手見ます。

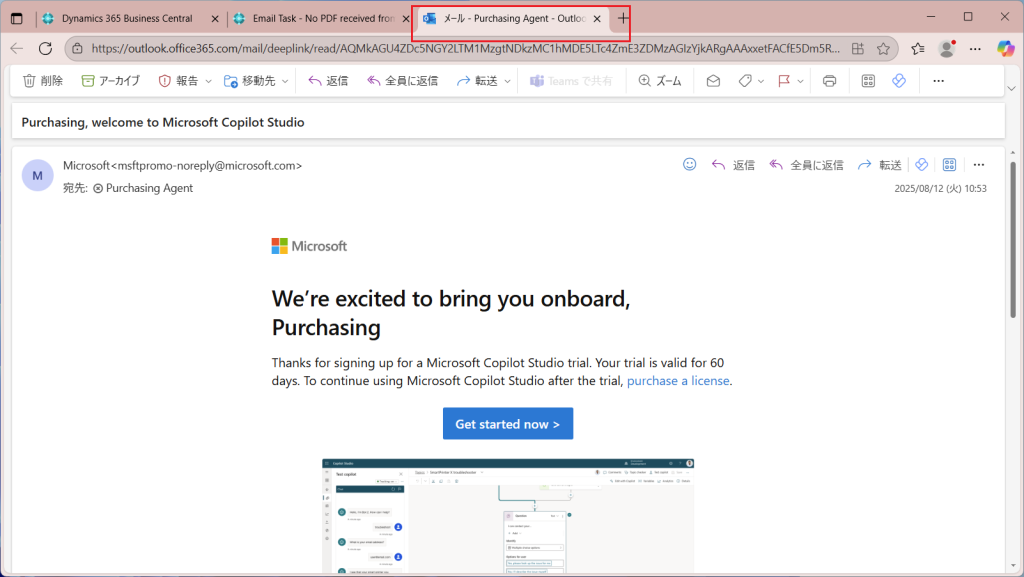

Outlook画面が別タブで開きます。これはCopilot Studioのトライアル申し込みしたことに対するMicrosoftからのメールです。(今回のPayable Agentの実験の途中でクレジットを使い切ったためにCopilot Studio Trialでクレジットを補充したことによるものです。)

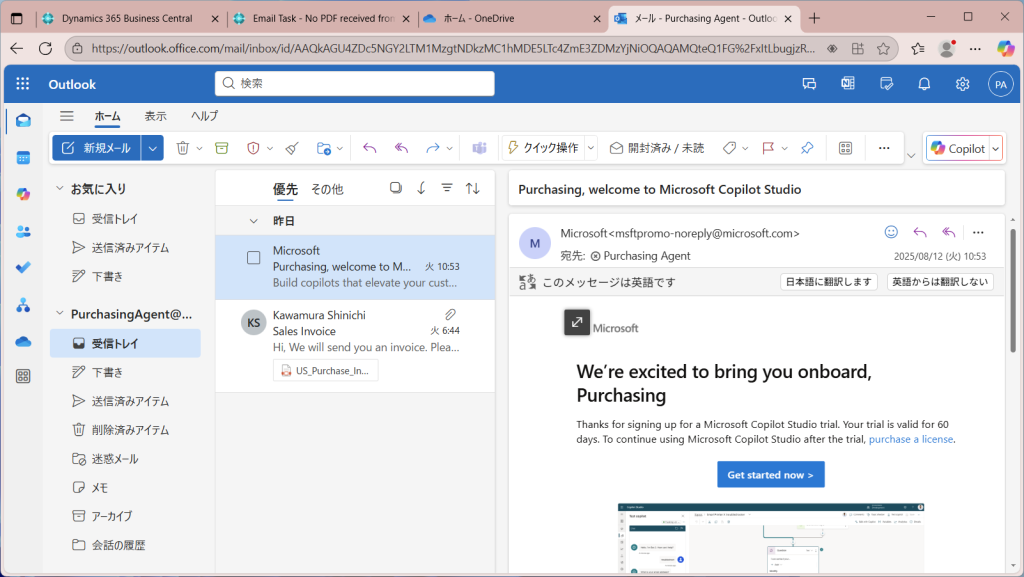

Outlookを直接見るとこのように見えます。添付ファイルもついていません。Microsoftは仕入先としてBCに登録していませんが、Payable Agentはこのようにメールを監視して反応してしまいます。このメールにはPDFが付いていなかったのでそれ以上は反応していないですが、添付されていた場合はPurchase Document Draftを作るためにファイルの解析処理が走っていた可能性が高いです。ということで、Agent機能を使う場合は余計なメールを読まないようにAgentを実行するユーザーを絞るなどの工夫をしないと課金量が上がってしまいます。

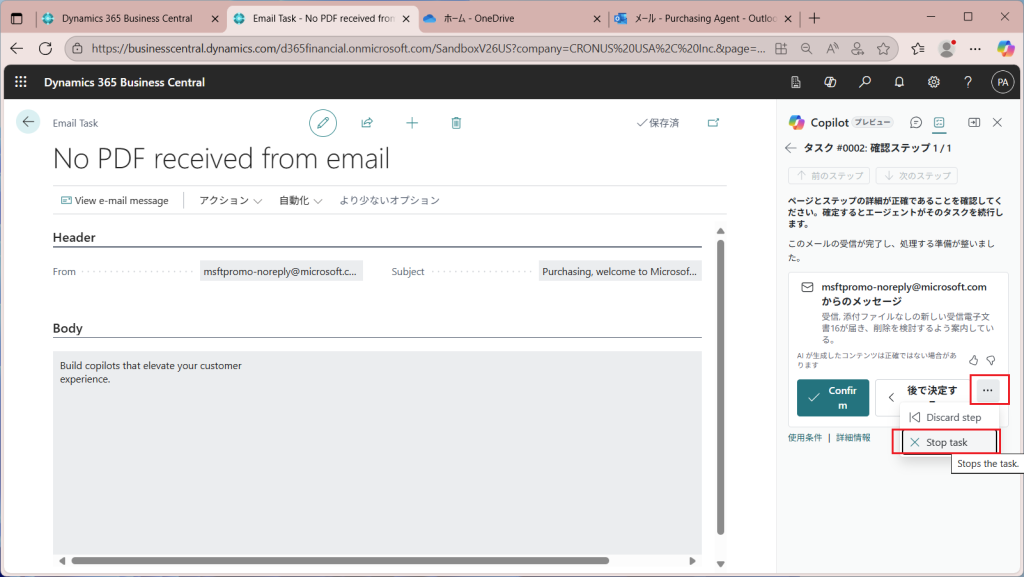

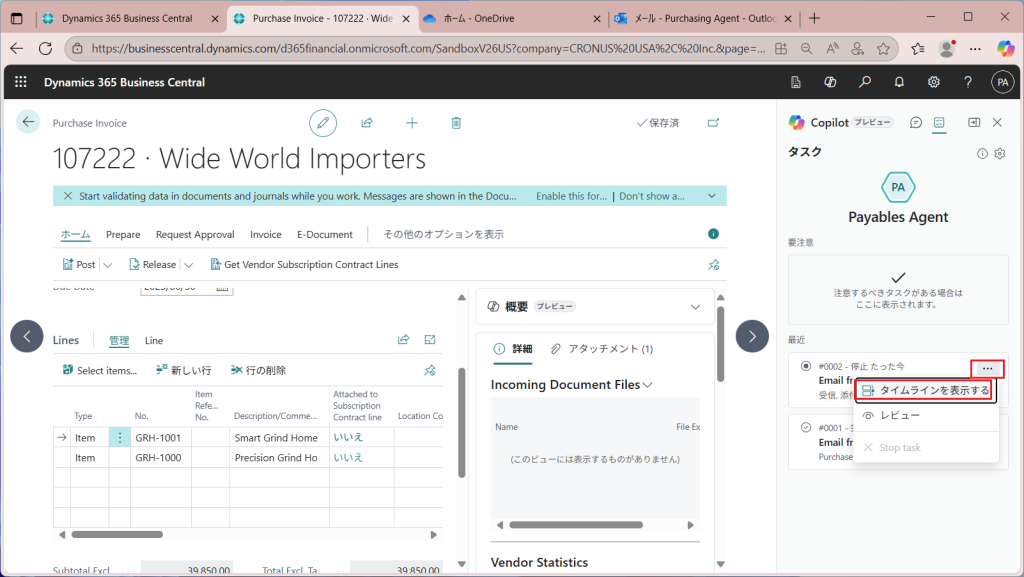

対策してもこのように関係ないメールに反応してタスクができてしまうことは避けられないので、その場合は以下のようにタスクを途中で終了することができるようになっています。

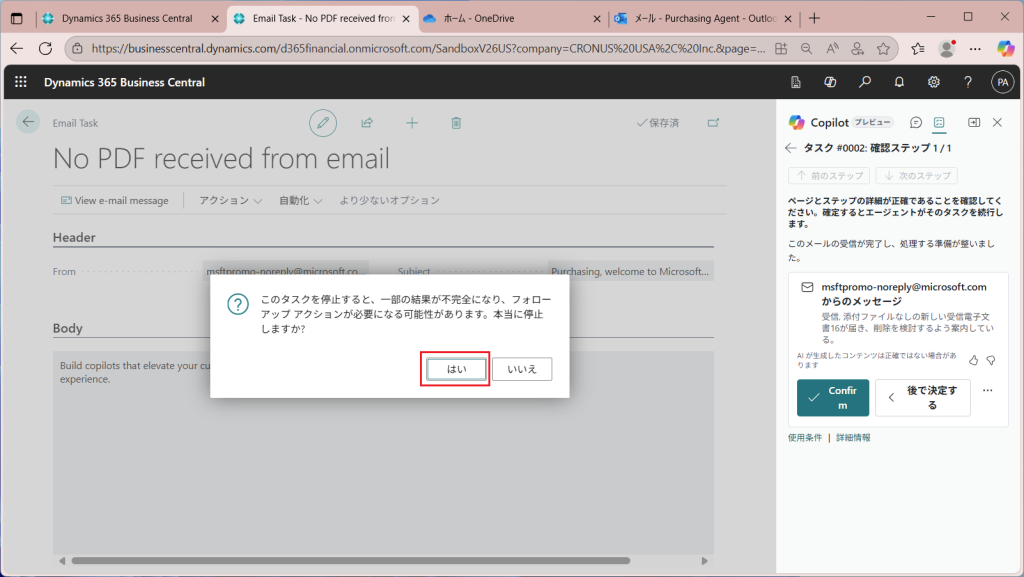

「はい」を選択してタスクを終了します。

タスクは「完了」ではなく「停止」になります。

停止・完了したタスクの履歴を以下の操作をします。

するとタスクのステップが展開されます。

4. まとめ

メールを監視し、メールに添付された請求書をもとに仕入請求伝票を起こしてくれるのでかなりの手間が省略できそうです。一方でBCの一般的な伝票フローは発注したうえで納品されたら入荷転記し、請求書が届いたら発注伝票から請求伝票を転記します。仕入請求をいきなり起票するというフローも可能ですが、注文書を発行しないような仕入となると経費系の購買とかになるので場面は限定的になります。業務目線でいうと、注文書を発行した分の納品と請求を突き合わせるのが最も手間がかかる部分なので、その辺を効率化してくれるAgentが欲しいところです。この辺は今後の進化に期待したいところです。